あじわいコラムのカテゴリー: おいしいエッセイ

上海の紙ビスケ 桐島洋子(エッセイスト) No.137

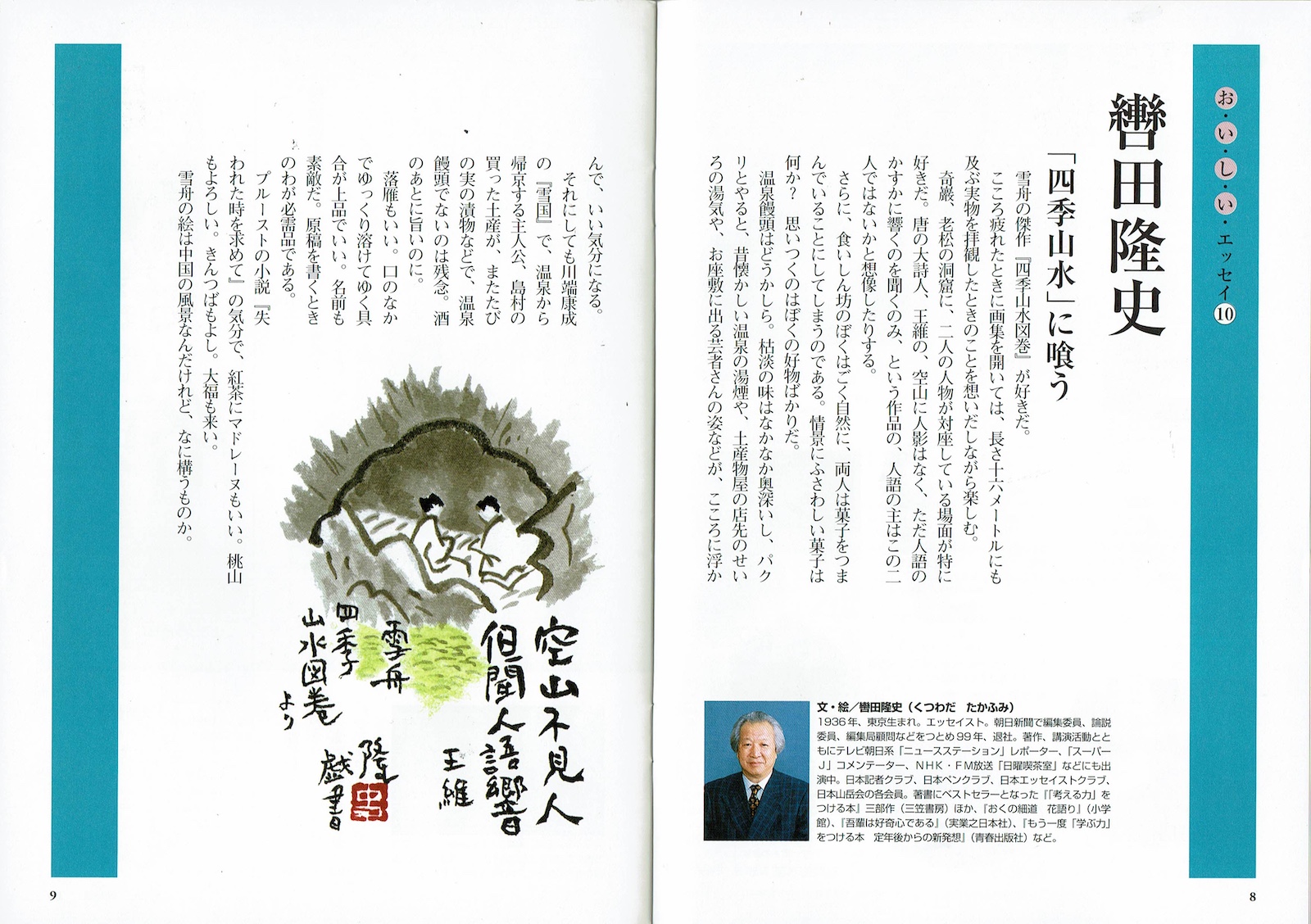

「四季山水」に喰う 轡田隆史(ジャーナリスト) No.140

けだるい昼下がりに 東畑朝子(フードドクター) No.133

やりのこしたこと 夢枕獏(小説家) No.144

歌ったあとのデザート 芦野宏(シャンソン歌手) No.131

懐かしい味 吉行和子(女優) No.129

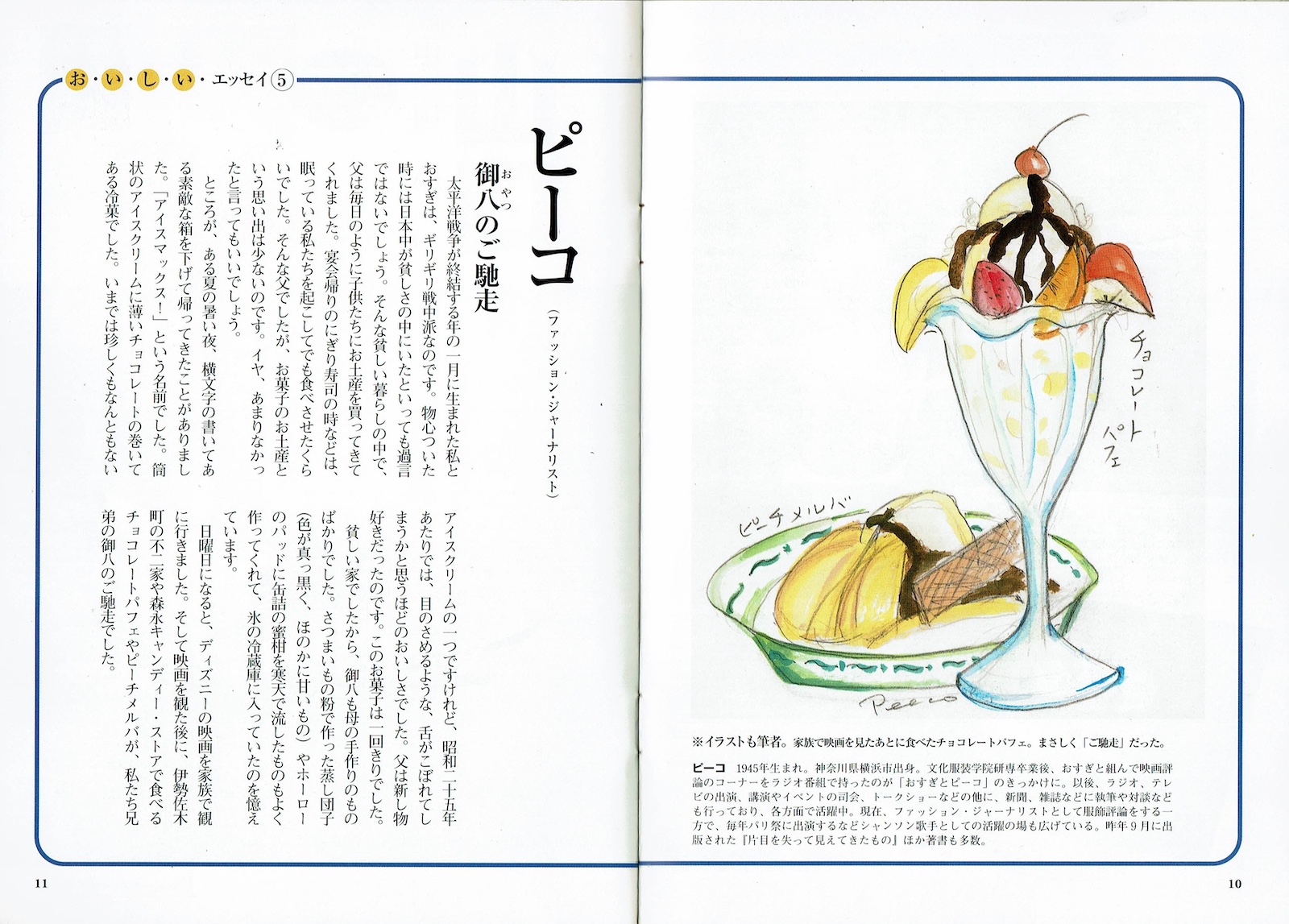

御八(おやつ)のご馳走 ピーコ(ファッションジャーナリスト) No.128

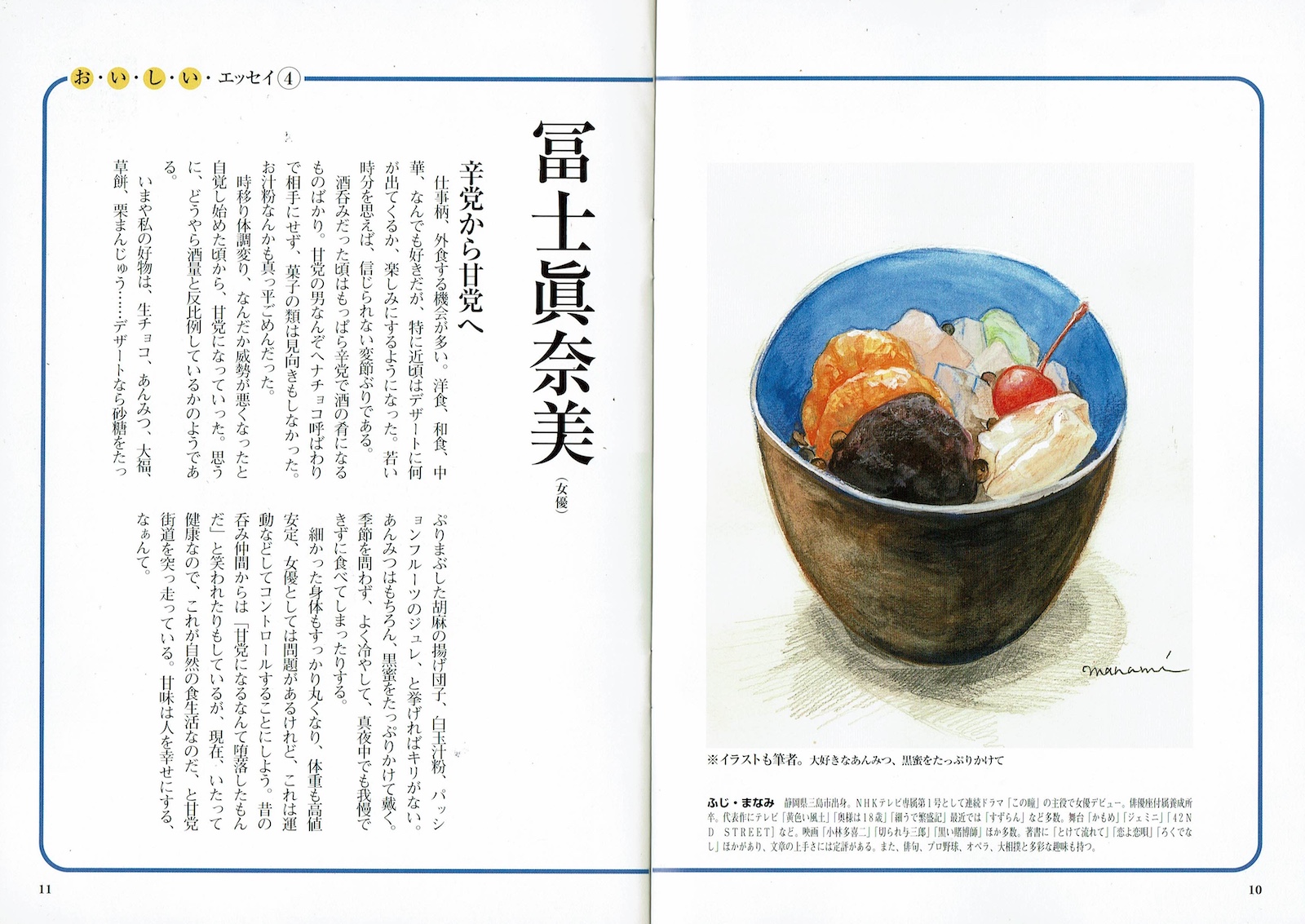

辛党から甘党へ 冨士眞奈美(女優) No.127

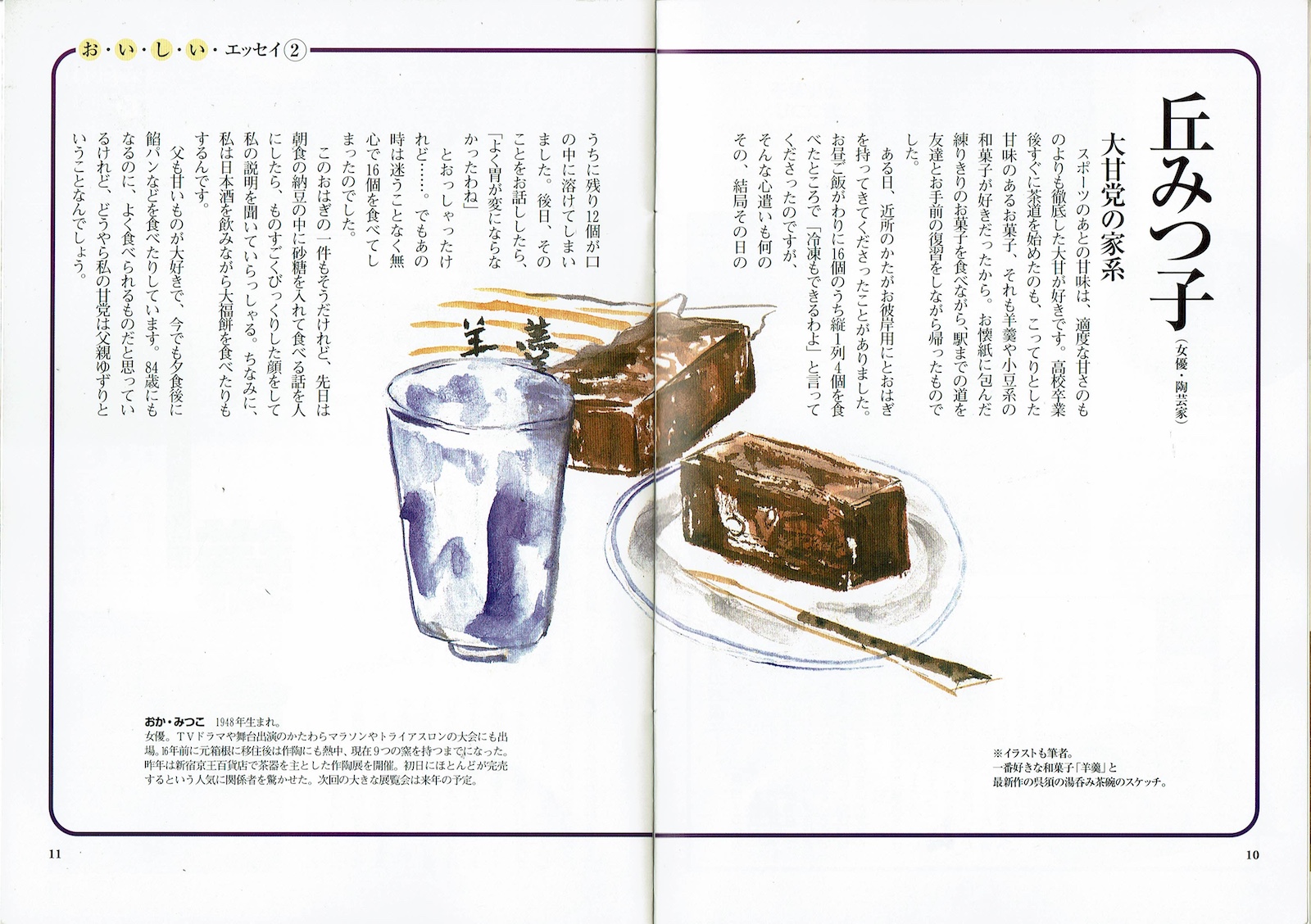

大甘党の家系 丘みつ子(女優) No.125