あじわいコラムのカテゴリー: おいしいエッセイ

谷崎潤一郎の「わざわざ」 たつみ都志(日本近代文学研究者) No.145

豚珍甘(とんちんかん) 萩野アンナ(フランス文学者) No.146

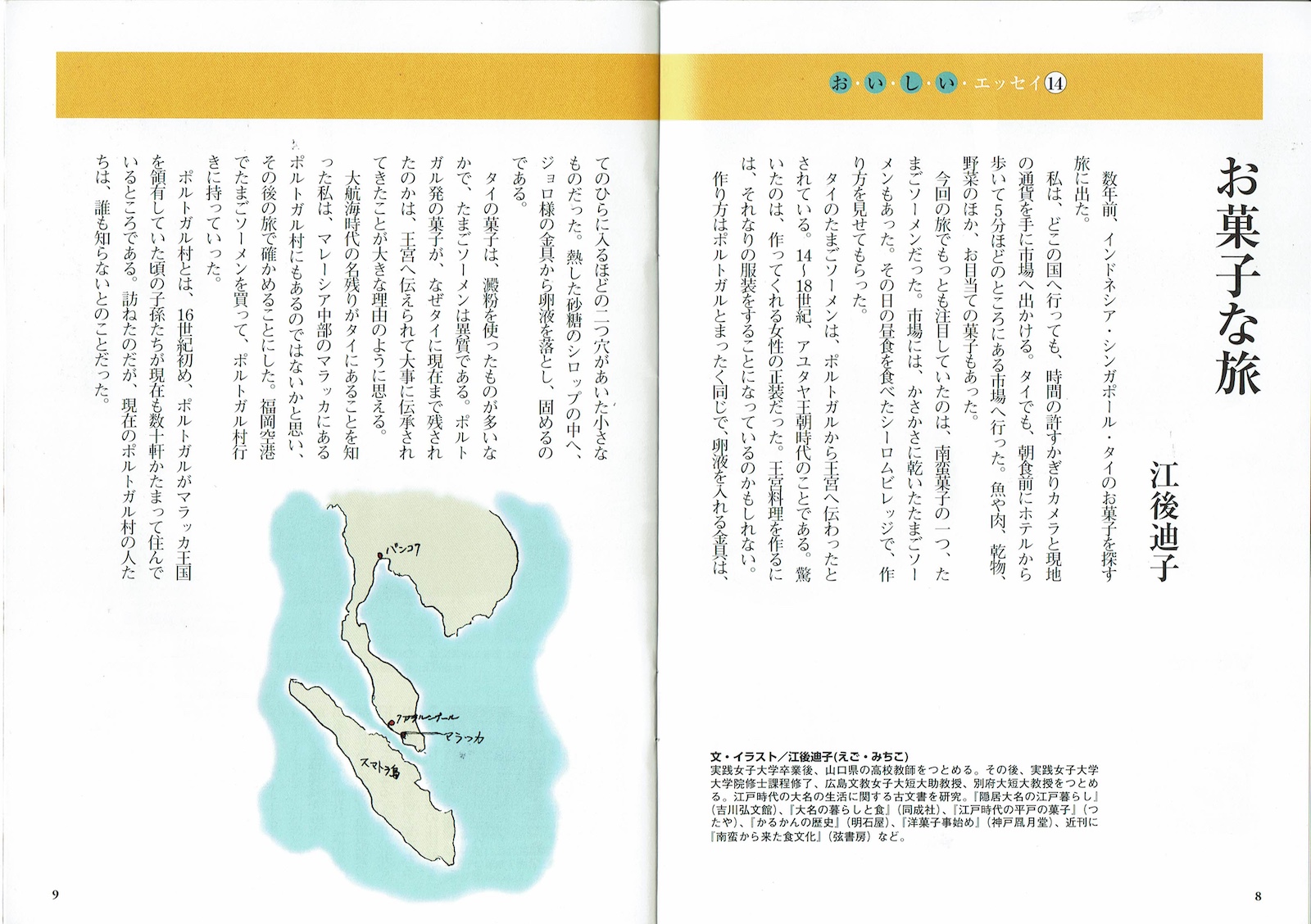

お菓子な旅 江後迪子(食文化史学者) No.147

Nipponの歳時記 小豆2 加藤淳 No.220

食品の機能性というと、健康に良い、ダイエットに効果的、病気を予防できるなどの健康効果を思い浮かべる方も多いのではないだろうか。これらは食品の「三次機能」と呼ばれるもので、身体の調子を整える生体調節機能を指す。

食品の「一次機能」とは、我々が生きるために必要な栄養を供給する栄養機能のことである。小豆には、成分の約6割を占める炭水化物のほかに、たんぱく質が2割ほど含まれている。これは大豆ほどではないにしても、牛肉や豚肉に匹敵する割合で、たんぱく質の供給源としても、小豆は優れものなのである。しかも脂質の量は2%と少なく、脂質摂取過多の現代の食生活にはバランスが良い。

食品の「二次機能」は、味や香り、食感など、人間の五感に関係する嗜好・感覚機能である。小豆を使った和菓子や餡は、甘く独特な香りが私たちの食欲をそそる。長い歴史の中で培われてきた、和の嗜好品の代表格である。

小豆はこれまで主に嗜好品用途として使われてきたため、一次機能や二次機能について語られることが多かったが、最近では「三次機能」が注目されている。特に、食物繊維による腸内環境の改善と、ポリフェノールによる抗酸化作用には目を見張るものがある。

現代の日本人に最も不足している食品成分は食物繊維で、60年ほど前と比べると、1人あたりの1日の摂取量は約半分に減っている。しかし小豆にはごぼうの4倍もの食物繊維が含まれており、便秘の解消や腸内細菌叢(腸内フローラ)の改善による免疫力のアップにもつながることが分かってきた。

また、北海道産小豆のポリフェノール含量は一般的な赤ワインの2倍近くもあり、抗酸化作用によるアンチエイジング効果や生活習慣病の予防効果が期待されている。小豆はまさに、現代人に必要な成分が詰まったスーパーフードなのである。

秋、北海道では小豆の収穫も終わりを迎え、やがてあたり一面が真っ白な雪野原へと変わっていく。これから迎える寒い季節には、温かいお汁粉やお赤飯で身体も心も温め、長く厳しい冬を乗り越えたい。

illustration by 小幡彩貴

|

||||

Nipponの歳時記 小豆4 加藤淳 No.222

和菓子は、長い歴史の中で育まれてきた日本を代表する食文化の一つである。和菓子に欠かせない小豆の独特の香りは、砂糖の風味と良く合う。砂糖による甘い味付けが庶民にまで広まったのは江戸時代以降だが、小豆に含まれるマルトールなどの香気成分が、茹でることにより醸し出され、独特の香りを発するのである。

わが国では、小豆をはじめとする豆類は、一般に甘く味付けして食される場合が多い。一方、海外の国々を見てみると、豆を甘くして食するのはむしろ稀だ。いんげん豆やひよこ豆などを塩味やコンソメ味、トマトソースやチリソースとともに煮込んだものなど、世界各地でいろいろな味の豆料理が食されている。

小豆は古くから日本や中国などの東アジアの国でのみ食されてきたため洋風の味付けをして食べられることはなかったが、洋風の食材との相性も良好だ。硬めに茹でた小豆の食感と風味はトマトの酸味と香りにとても良く合い、イタリア料理などで多く使われるバジルやオレガノ、セージ、パセリなどのハーブの香りともマッチする。また、トマトには、小豆にほとんど含まれないβ−カロテンやリコペン、ビタミンCが豊富に含まれており、小豆に多いビタミンB群と栄養成分的にも補い合い、最強の組み合わせとなる。

小豆は英語でもAdzuki Beanと表記されるように、日本の伝統的な食を支える食材として、日本人の人生の節目を彩り、季節の移ろいを表現してきた。しかし同時に、新しい食べ方が広がる可能性も秘めている。味付けの発想を転換することで、どの国の料理ともマッチするはずである。

北海道では雪解けの季節を迎え、明るい陽の光が降り注いでいる。長い冬の間、不足する緑黄色野菜の成分は、小豆とトマトの組み合わせで補うことができる。北の大地から新たな小豆の食文化が生まれ、世界中に広がる日もそう遠くないかもしれない。

illustration by 小幡彩貴

|

||||

Nipponの歳時記 和のつく文化、和菓子と和食 柳原尚之 No.223

2015年の夏、和食について考えさせられる出来事がありました。

それは、南米ブラジルでのことです。私は文化庁から文化交流使を拝命し、和食の講演や交流会を各国で行っていました。ある日、日系スーパーで売られていた寿司に目がとまり、よく見ると海苔巻きの中に、あんことフルーツのグアバが入っているのです。試しに買って食べてみると、あんことグアバの甘みと寿司飯の酸味が混ざりあい、いちご大福に近いけれど初めての味です。まるで和菓子と和食がコラボレーションしたような、日本では経験したことのない組み合わせの寿司です。そのとき感じた違和感は大きいものでした。

しかし、ブラジルにしばらく滞在し、現地の人や気候、味に慣れてくると、その意識が少しずつ変わっていきました。ブラジルは日系移民の長い歴史があり、日本でとれるような野菜が手に入り、現地で作られる醸造調味料などの食材も充実しています。町なかには日本料理店も多くあり、ブラジル人にとっても日本料理はとても身近です。その中で、あんこ・グアバ寿司は日系のお店で売られ、日系の方々がおいしく食べている料理なのです。日本の文化が当地の好みや風土になじみ、根付いていった食文化で、この寿司も和食の展開の一つだと気づかされました。

日本もまた、海外からのたくさんの食文化を受け入れ、発展させて来ました。元々は、米や小豆も大陸から入ってきた食材ですし、中国から学んだなれ鮓の技術は、時を経て現代の握り寿司へと進化しました。日本人も海外の文化を日本の風土に合わせて、日本の独特のかたちに育んできたのです。

和菓子と和食の共通する食の表現として、季節感が挙げられます。もちろん、海外でも季節はありますが、それを五感で感じられるよう表現するのが日本独自の食文化だと思います。例えば夏には寒天を使い、透明感のある水の流れを表現した和菓子があります。和食なら、ガラスの器にそうめんを流れるように盛りつけることで、涼しさを表現できます。

形や食感、食材を工夫して作った一皿から、おいしさと共に四季の風情も感じてもらえたら、作り手にとって嬉しいことです。

illustration by 小幡彩貴

菓子/「玉清水」鶴屋𠮷信

|

||||||

Nipponの歳時記 小豆3 加藤淳 No.221

「小豆」と聞くと、小さな赤い豆を思い浮かべる。小豆色という言葉もあるように、小豆は赤い豆の代表格である。しかし、日本各地の在来種や中国の遺伝資源を調べると、黄白色、黒紫色、灰緑色、赤白のぶちなど、実に多様な色をした小豆が見つかる。少しクリーム色がかった白小豆は、高級な白餡の原料としても使われている。

古来、中国や朝鮮半島では、小豆の赤い色には呪術的な力があると信じられてきた。赤は太陽の色、火の色を意味することから、人々の生命力を鼓舞し、悪霊を退治すると考えられたのだ。祝いの席に赤色の小豆が使われるのは、これに由来する。

中国東北部では、小豆粥が冬の朝食に欠かせない食事となっている。小豆の身体を温める力が、厳寒の冬を乗り切るために必要とされているのである。この風習は日本にも伝えられ、宮中での儀礼や民間の年中行事に取り入れられて、小正月にあたる1月15日には小豆粥を食べる行事が各地で行われている。

小豆の色について、もう少し詳細に見てみると、小豆の品種によって種皮の色が異なり、栽培された年次や産地によっても違いのあることがわかる。これには、小豆の花が咲いてから、子実が成熟するまでの期間(登熟期間)の気象条件が関係している。この間の気温が低い年や、涼しい地域で栽培されたものは、明るい色調となる。 小豆は1カ月以上にわたり、次から次へと花を咲かせるため、開花した時期によっても種皮色が異なる。開花時期が遅いほど、明るく黄色味が強い色調となり、このような小豆は色浅粒と呼ばれることもある。

北海道では家全体を暖房で暖めるため、こたつを使う家庭は少ない。凍える外とは別世界の暖かい家の中で、冷たい氷菓が食べられている。お正月、お雑煮の後は粒餡をたっぷりのせた氷小豆で幸せな気分を味わいたい。

illustration by 小幡彩貴

|

||||

Nipponの歳時記 身近な生き物3 今泉忠明 No.216

どこからか「ウォーン!」という遠吠えでも悲鳴でもない叫び声が聞こえてきた。私は「どこかでイヌが鳴いている」と思っただけで、さして気にも留めなかった。声はじきに止んだ。

その時、私はモグラ捕り用のワナと小さなスコップをもって、野道をぶらぶらと歩いていた。道はやがて細くなり、緩い上り坂となった。背丈ほどの灌木がところどころに生えた見晴らしの良い草原だった。モグラのトンネルを探して、ここぞと思うところにワナを仕掛けて、モグラを標本にするのだ。

時々しゃがんで地面を掘っ繰り返して、良さそうなモグラのトンネルを探していたが、イヌの声がまた聞こえてきた。今度は近くから聞こえた。

モグラのワナ掛けを中断して、イヌを探した。野道をさらに登っていくと、道から離れた茂みの方から声が聞こえた。ゆっくりと近づくと、淡い褐色の柴犬の雑種のような小型犬が吠えていた。うっかり近づくと咬まれるかもしれないな、と注意しながらさらに近づくと、イヌは吠えるのを止めてこちらの動きをじっと見ていた。どうやら動けないでいるようだった。

首のあたりを見ると、鎖が灌木にからまっていた。たぶん鎖が解けたことを良いことに遠出を楽しんでいるうちに、引きずっていた鎖が灌木に引っかかったらしい。グルグル回っているうちに動きがとれない状態になったようだ。

しばらくイヌの様子を観察したが、どうやら怒ってはいないようだ。いや、イヌが勘違いして、私が縛りつけたなんて誤解していたら怒っているはずだから用心したのだ。

首の後ろ側から静かに鎖を解いていった。そして首輪から鎖を外して、灌木に引っかけた。イヌは自由になるとブルルッと体を震わせ、礼も言わずにスタスタと野道を下って行った。振り返りもしなかった。

私はまたモグラのトンネル探しに戻った。

illustration by 小幡彩貴

|

||||

Nipponの歳時記 小豆1 加藤淳 No.219

和菓子に欠かせない豆、小豆。この作物名は『古事記』や『日本書紀』といった古い書物にも記されており、穀物起源神話にその名が登場するなじみ深い豆だ。

小豆は日本を始め、東アジアの国々では餡や粥として食されているが、日常の食生活で豆類を多く取り入れている欧米諸国では食経験が乏しい。オーストラリアの大学で小豆の研究に携わっていた25年前、彼らオージーに餡を食べてもらったところ、大半が「甘すぎて食べられない!」と言うのだ。あの甘すぎるチョコレートケーキを食後に平気で平らげるオージーが、である。

その理由を考えてみると、彼らが慣れ親しんでいる甘さは油脂系の甘さであって、でんぷん系の甘さにはなじみが薄いのである。

さらに、餡粒子の大きさは一〇〇ミクロン程度であるのに対し、乳などに含まれる脂肪球は一〇ミクロン前後と小さいため、舌ざわりがなめらかである。乳製品や肉類などの動物性食品を長い歴史の中で食べ続けてきた欧米人と、穀物主体の日本人とでは、甘さに対する味覚に関しても大きな違いがあるようだ。

小豆は「でんぷん質の豆類」に分類される豆で、調理・加工の過程で加熱されることにより、でんぷんは膨潤・糊化する。しかし、小豆では、熱しても細胞内にでんぷん粒が閉じ込められているため糊状にはならない。餡の本体である「餡粒子」は、この膨潤したでんぷんを含む細胞一つひとつが、ばらばらの状態になったものである。

この餡粒子の大きさや性質が、舌ざわりに大きく関与し、粒径が大きいとざらつきを感じる。昔から、小さな小豆は漉し餡に、大納言は小倉餡に用いられてきたが、餡粒子の大きさから考えても、理にかなった使い方なのである。

北海道では5月下旬、カッコウが鳴くと小豆の種まきが始まり、7月下旬にはかわいい黄色の花をつけ、9月下旬に収穫期を迎える。今年はどのような小豆に出会えるだろうか。

illustration by 小幡彩貴

|

||||