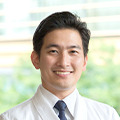

循環型農業が叫ばれ始めた頃の夏、茨城県の酪農家を訪れた。飼育されていたのは数十頭のホルスタインだ。

その日、牧場主のおじさんは、軽トラの荷台いっぱいに黒土を運んでくると、スコップで黒土をウシの餌箱に入れていった。ウシはすぐさま餌箱に顔をつっこんで、黒土をモグモグと食べ始めた。ちょっとした驚きだった。

「ウシの健康を保つには、腐葉土が一番なのさ」と、おじさんが言った。

腐葉土は落ち葉がバクテリアに分解されてできたものだから、食べ物を反芻するウシの胃には良いのだろう。落ち葉は、牧場の周りに生えているクヌギやコナラのもの。ウシの糞は地中に埋め、発酵させて農作物の肥料に、尿は大きな貯水槽に貯めている、と話してくれた。

それから牧場をひと回りした。牧場の様子や周辺の雑木林などを見てまわり、牛舎に戻ってきた。そろそろ引き上げる時間だ。手なんぞを洗おうとあたりを見回すと、大きな鉄製のタンクがあり、下の方に蛇口がついていたので、おじさんに声をかけた。

「これで手を洗っていいですかね」。

「あー」と返事が返ってきた。

手をゴシゴシ洗い、ついでに顔も洗った。最後に手をコップ代わりにして飲んだ。フーツとひと息ついた時、おじさんが顔を出して言った。「その水は、ウシのおしっこをバクテリアの力なども借りて精製した水だよ」。正直言って、たまげた。

しかし、考えてみれば、宇宙飛行士たちも、同じようにリサイクルした水を飲料水として利用している。

期せずして、究極のリサイクルを体験してしまった。そして、リサイクルとはそういうことなのだ、と腑に落ちた。

illustration by 小幡彩貴

|

||||