![]()

モチモチ、サクサク、トロントロン……。食感を表現する言葉に、オノマトペ(擬音語・擬態語)と呼ばれるものがあります。ある研究によると、日本語には食に関するオノマトペが312種類もあり、これは外国語と比べて圧倒的に多いそうです。日本人が食に関心を持ち、味わいを楽しんできた歴史が、それだけ豊かな言葉によって表されているということでしょう。

和菓子や和食によく使われる寒天や葛は、水分による固さを巧みに使い分けることで、食感だけでなく、季節感までも表現する重要な食材です。

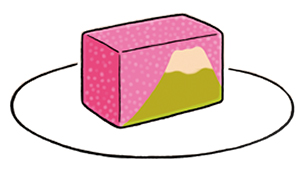

寒天を使った和菓子の代表例が、煉羊羹です。餡に煮溶かした寒天を加え、煉り固めて作ります。また、寒天のツルンとした涼やかな見た目や食感から、夏場の生菓子にもよく使われています。

和食での代表としては、飛騨高山の郷土料理「滝川豆腐」があります。裏漉しした豆腐に溶かした寒天を合わせ、流し缶で固めたあと、細く切って川の流れのように盛り付けます。そばつゆでいただくと、ツルツルとした喉越しがさらに涼しさを演出してくれます。

一方、葛も濃度によってさまざまな表情を見せます。和菓子では、モッチリした食感の葛焼や、夏に黒蜜などをかけてチュルチュルといただく葛切が有名です。

和食では餡かけに使われ、蒸した魚や野菜などに温かいトロトロの葛あんをかけると味がよく絡み、料理のアツアツを最後までしっかり保つ効果もあります。さらに、たっぷりの葛を使ってトロントロンに固めた料理として胡麻豆腐があります。精進料理としても知られ、修業の一環とされるほど手間がかかる料理です。

葛は、糊化する温度が片栗粉などの他の粉に比べて高いため、焦がさないように注意しながら、しっかりと熱を伝えて?る必要があります。手間をかけることで味わいが増すことを教えてくれる食材なのです。

近年、環境の変化により、寒天や葛も良質なものが手に入りにくくなってきました。しかし、本物でしか味わえない美味しさがあります。和菓子も和食も、味だけでなく食感や温度など五感で楽しむもの。だからこそ、私たちは本物の味を大切にし、その魅力を次の世代へとしっかり伝えていきたいですね。

illustration by 小幡彩貴

菓子/「四季の富士 春」とらや

|

||||||