![]()

芭蕉ゆかりの船町

大垣といえば、「奥の細道」結びの地として名高い。元禄2年(1689)、松尾芭蕉は、江戸を出発して約5カ月後、「奥の細道」の長い旅を大垣でしめくくっている。芭蕉は、「蛤のふたみにわかれ行秋ぞ」の句を残し、大垣船町の河港から船で下っていった。

今、大垣を訪ねると、船町の水門川のほとりは芭蕉の句碑や銅像、「奥の細道むすびの地記念館」など、芭蕉一色に彩られ、かつて栄えた河港の面影を伝える住吉燈台(木製の高い灯籠)がそそり立っている。

船町は大垣の豪商が集まっていた地域だが、今も、古い蔵造りの建物などがいくつか目につく。そのうちの一軒が、地元出身の日本画の大家、守屋多々志さんの生家である。今年7月、ここからほど近い郭町に、大垣市守屋多々志美術館が開館した。

大垣城の天守閣や郷土館も、船町から1キロと離れていない。大垣の旧市街は運河に沿い、堀に沿って散策するのにちょうどよい街である。

大垣城。慶長元年(1596)に築かれた天守閣は戦災で消失。現在の天守閣は昭和34年の再建である。大垣藩は寛永12年(1635)に城主となった戸田氏が幕末まで治め、大垣の文化の基礎をつくった。

|

|

あとを継ぎたくなる店

田中屋せんべい総本家

作業風景

田中屋せんべい総本家は、入母屋風の瓦屋根をもつ古風な建物で、本町の落ち着いた商店街の角地を占めていた。店に入ると右手の作業場で、お年寄りの職人さんが、悠々とせんべいを焼いている。

せんべいを焼く道具は、長い真っ直ぐな鉄のペンチの先に型がついていて、その型に生地を入れてガスの火にかざすというもの。その道具をズラリと15〜16本も並べて座り、職人さんは独得の手順で型を返してゆく。

5代目社長の田中民生さんに話を聞く。昭和21年生まれと若く、すてきな紳士である。

田中屋せんべい総本家は、安政6年(1859)創業。人気の銘菓「みそ入大垣せんべい」は、創業以来の看板商品だ。機械ではうまくいかず、すべて手焼きである。

生地は小麦粉と砂糖と糀みそで、糀みその天然の甘みを生かしている。卵を使わないから、仕上がりは固い。その固さが、赤ちゃんの歯がため用にちょうどよいとか。

田中さんは大阪で洋菓子の修業をしたこともあり、「生どら」など、洋菓子のセンスも取り入れたものもどんどん開発している。

「伝統は継続しながら変えていくものだと思っています。後継者が、自分もあとを継いでやってみたい、と思うような店にしなければ、しょせん続いていきませんから」と田中さんは言う。

「うちは住まいと店が一緒。よそに住まいがあって、ここへ通うという生活をすると、子どもたちはお菓子の世界と関係がなくなってしまいます。菓子作りを見て育つ。後を継いでもらうには案外大事なことじゃないかと思います」

という話も興味深かった。

「大垣」を歩んだ歴史

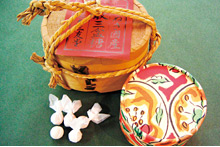

槌谷

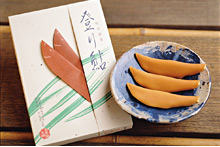

銘菓「柿羊羮」

竹の容器の銘菓「柿羊羮」で知られる槌谷は、俵町にある。古風な建物の軒先でひときわ目をひくのが、ローマ字の入った立派な箱型の看板。約100年前のものだという。だが、槌谷の歴史は100年どころではない。創業は宝暦5年(1755)、30歳とフレッシュな現社長の槌谷祐哉さんは9代目である。思わず「まるで将軍さまですね」と冗談が出てしまった。

「柿羊羮」は4代目が創案した。竹林のそばの柿は不思議に甘い、竹と柿は相性がよい、という話を古老から聞き、竹の容器に羊羹を流すことを考えた。はじめは竹筒に流したが、食べにくさから、割ったのである。糖度が非常に高い地元産の堂上蜂屋柿を干し柿にしてジャムを作り、これに少々の白餡と寒天を加えてかためるという製法は、昔も今も変わらない。

戦争中も、この柿のジャムだけを壺に入れて土に埋め、疎開させた。また、戦後、富有柿の流行で堂上蜂屋柿が不足したとき、槌谷では近郷の農家に苗を配ったが、今使用している柿のほとんどがそのときの苗が成長したものだという。もともと大垣の地名は「大柿」からきているともいわれるが、槌谷はこの地にふさわしい歴史をもっている。

槌谷さんは、北海道などで2年余り修業したあと、すぐに社長に就任した。槌谷の商品は、柿を素材にした多彩なお菓子のほか、洋風菓子、純洋菓子と幅広い。若い社長がぞんぶんに腕をふるうレールは敷かれているようだ。

「守るべきものは守りますが、お客様の嗜好も変わります。昔、甘くておいしい、と言われていた菓子が、今は甘くなくておいしい、とよく言われます。昔も今も、お客様の嗜好に合うものを作るのが、その時代に生きる菓子屋の宿命だと思います」

きちんとして、爽かな人柄に、大垣の明日が見えてくるようだった。

未来風景と湧き水

加賀野八幡神社の自噴井。大垣の地下水の豊かさを象徴する湧き水だ。

大垣は古い城下町である一方、工業都市でもある。大正初期、紡績によっていちはやく工業化し、戦後も紡績を中心に工業都市として栄えた。この土地がもっている豊富な地下水と川の水資源を、有効に生かしてきたのである。

その後、さすがに紡績は衰退したが、県のIT産業前線基地ソフトピアジャパンを市内に建設し、企業誘致をすすめる積極性は、工業都市大垣の面目躍如といったところだ。

ソフトピアジャパン周辺の未来風景を突っ切って、加賀野八幡神社の自噴井を見に出かけた。かつては市内いたるところにあった湧き水の、今、残されている一つである。神社に着いてみると、湧き水の井戸のまわりには、水をペットボトルに詰める人たちがひしめいていた。にぎやかで、気持ちのよい光景だ。

芭蕉を運んだ水門川の水、神社の境内で勢いよく噴き出ている湧き水。やはり大垣は水に生きる町なのである。

槌谷

岐阜県大垣市俵町39 TEL:10584 (78) 2111

|

柿羊羮。原料は9割以上が地元産の堂上蜂屋柿。ルビーのような色も美しい。 |

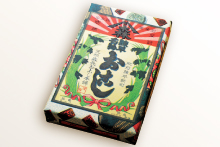

田中屋せんべい総本家

岐阜県大垣市本町2-16 TEL:10584 (78) 3583

|

みそ入大垣せんべい。糀みその甘みを生かした自然な味。パッケージには守屋多々志画伯のデザインも。 |

時代を見定めながら

小さな変化を続けていく。

街の発展も、菓子屋の未来も、

そこにあると思っています。