|

| 立山連峰から流れ下る神通川や成願寺川が形作った富山平野。晴れた日には、街の南側に雄大な山並みが屏風のようにそそり立って見える。(写真:吉田榮一) |

街の遺産

近年、国内を旅すると、地方の中心都市でも、かつての繁華街がシャッター通りになっているといった嘆きを聞くことが珍しくない。だが、旅人の目からみると、歴史のある町の旧市街は一つの磁場であり、ちょっとしたきっかけでいつでもにぎわいを取り戻す場所のように思える。このたび富山市を訪ね、総曲輪通りや中央通りといった市中きっての繁華街を歩いていて、その思いを強くした。

たとえば、たまたま入ったレストランの料理が丁寧で品がある。横道に入った路地路地に、おもしろい店がたくさんある。それから、大通りに面した池田屋安兵衛商店という反魂丹の老舗がすごかった。富山売薬の全盛時代の面影を伝える堂々たる外観と、内部の大店ぶりに圧倒された。このあたりは、簡単には消えてなくならない富山のパワーゾーンである。

旅の目的地は、富山を代表する銘菓「月世界」の店、月世界本舗。この店がまた、富山旧市街の強い磁場の一つになっているようであった。

|

|

|

| 池田屋安兵衛商店。「反魂丹」で知られる和漢薬の老舗。富山の売薬は18世紀には富山藩の一大事業であった。現在も「越中富山の薬屋さん」は全国で愛されている。 | 富山市は「公共交通を軸としたコンパクトな街づくり」の先進都市。街づくりの参考にしようと、自治体など関係者の見学が絶えない。 |

きわだつ菓名

月世界本舗は、その前身となる吉田榮吉商店を明治30年に吉田榮吉が創業した。現在の社長は3代目の吉田榮一氏 (昭和12年生まれ) である。

「初代の榮吉は小矢部市の出身で、金沢で菓子職人の修業を積みました。富山市に来たのは、吉田の家に養子に入ったからです。

初代は菓子職人として腕がよく、なんでも作れた人でした。カステラで菓子コンクールの賞を受けたこともあります。それだけに、独自の商品を開発したいと思ったのでしょう。試行錯誤しながら、創業して3、4年後に、いま代表銘菓となっている『月世界』を創案しました。

菓子の名の由来については、よく聞かれますが、初代から直接は聞いていないんです。おそらく、菓子職人は朝が早いですから、明け方の月に目をとめて、菓銘を思い付いたのではないかと、私は思っています」

「月世界」とは、全国に数ある銘菓のなかでも、際立って魅力ある菓銘だ。上質な砂糖と寒天に、卵白を泡立てたものを合わせて作る、絶妙な舌ざわりとやさしい甘味の干菓子である。

まいどはや

月世界本舗の作る菓子は「月世界」のほかには、もう一種類だけ。「まいどはや」、吉田さんが創製したヒット商品だ。

「昭和58年が、富山県の置県100年に当たっておりまして、それにちなんだ菓子をということで作ったのが『まいどはや』です。実は『月世界』は湿気に弱くて、苦労させられる菓子なんです。そこで、逆転の発想で、しっとり感のある『月世界』ができないかと考えました。味も、シンプルな甘さの『月世界』に対して、『まいどはや』は柚子や胡麻の風味をきかせました。

“まいどはや”とは、富山弁の挨拶言葉で“まいどありがとうございます”、“こんにちは”といった意味で、いろいろな場面で使いますが、感謝の気持ちを込めて使う言葉です。富山の薬の行商の人たちが、全国でこの挨拶をして家々をまわり、有名になりました。“まいどはや”、いい響きの言葉でしょ。

ある尊敬する菓子業界の先輩から、老舗は革新の連続だと言われたことがあります。私なりに、その革新とは、すべてを変えることではなく、確かな商品を基本にして、時代に合った方策を考えることだと思っています」

「月世界」を基本に、ということであろう。本店脇に併設された喫茶室で、ブラックコーヒーで「月世界」をいただいた。これが、実によく合うのである。

月世界本舗では富山の小学生たちの詩集(『子どものせかい』)や、『とやまの民話』(石崎直義著)を出版してきた。地元に貢献したいという吉田さんの思いが形になったものの一つだ。

「これまで富山に人を呼んでくる仕事をいろいろとやってきました。街づくりも大切。さらに、菓子を目当てに来ていただけたら」

趣味の写真では、日々、仰ぎ見ている霊峰・立山を撮り続けている。

商人の町・高岡

高岡市は、第二次大戦の空襲を免れたために、旧市街の一部が保たれた。商人の町である山町筋と、鋳物工の町・金屋町である。

山町筋には、土蔵造りの商家が数多く残っている。江戸時代にも明治になってからも大火のあった高岡では、防火対策として土蔵造りが普及した。したがって建物に江戸期のものは少ないが、山町筋はいうまでもなく江戸時代からの商人町である。

高岡で訪ねた銘菓「とこなつ」で知られる大野屋は、この山町筋と、駅前から延びる昭和通りが交差する角にある。山町筋の商家の一つとして、古い町並みにしっくりと溶け込んだ店構えである。

創業は天保9年(1838)。初代の大紋屋吉四郎が、醸造業から菓子屋に転じた。

現在の社長は9代目の大野隆一さん(昭和23年生まれ)。大野さんに話をうかがって、高岡という町について認識を新たにした。

「高岡は城下町の面影が残る町という紹介のされ方をすることがありますが、実際には、ずっと商人の町だったんです。加賀藩2代藩主の前田利長公がここに城を築き、町づくりをしたことは事実ですが、その城も数年で廃城となり、実質的に城下町時代というのは短かかった。それでも高岡という町が生き残り、栄えたのは、商人たちの力があったからです。町を動かしてきたのは、商人たちでした。お城と殿様のもとで、庇護を受けていた商人とは違うというプライドが、高岡の商人にはありました。山町筋というのは、そういう商人が集まっていたところです」

そんな高岡商人の気概は、毎年5月1日に催される御車山祭りで、山町筋を引き回される7基の山車にも伝えられている。大野さんは、御車山祭りの山車の車輪を模したきんつばを創案している。その名も、「山町筋」。

|

| 山町筋の街並み。街の中心部を走る道沿いに、明治時代後期に建てられた土蔵造りの旧家42棟や、赤レンガ造りの銀行などが立ち並ぶ。国選定重要伝統的建造物保存地区。 |

万葉の「とこなつ」

富山を代表する銘菓「とこなつ」は、白小豆餡を求肥で包み、表面に和三盆をまぶした一口大の、姿も味も上品なお菓子である。

「『とこなつ』が創案されたのは、明治の終りから大正の初め頃、6代目大野重吉のときです。和菓子といえば大きなものが多かった時代に、よくこれだけ小さなお菓子を作ったものだと思います。

『とこなつ』の名は、万葉集の大伴家持の歌“立山に降りおける雪をとこなつに見れども飽かず神からならし”という、立山が夏でも雪をいただいて神々しい様を称えた歌から頂戴していますが、『とこなつ』という言葉はナデシコの古名でもあり、あの花の可憐さとも通じるように思います。

ご存じの通り、高岡市の港のある伏木というところは、奈良時代に国府が置かれ、大伴家持が国司として赴任して、数々の名歌を残しました。高岡が“万葉の里”といわれるゆえんです」

万葉のゆかりも、江戸時代の山町筋の繁栄も、高岡の財産として生かしてゆく。和菓子にはそれができる。

「高岡は茶室のある家が結構たくさんあって、茶道が盛んな土地柄です。また、このあたりは浄土真宗の王国で、お寺関係のお菓子の需要も多かった。そういう土地の恵みというものを、これからも大切にしてゆければと思います。

これからの菓子というときに、まず考えなければならないのは、品質を落とさない、ということでしょうね。昔からあるものの品質を維持した上で、今風にアレンジしてゆく。私は、これが新しいお菓子だと思っています」

国宝の寺

高岡市街の南にある曹洞宗の古刹・瑞龍寺をご案内いただいた。前田利長の死後、利長の菩提寺とされた寺で、山門、仏殿、法堂が国宝に指定されている。

市街にいては見えてこない高岡と前田利長の関係が、ここに来ると強く感じられる。もともと金沢にあつたこの寺の前身は、利長が織田信長・信忠親子の菩提を弔うために建てたものであった。秀吉から家康へと権力が移る時代に信長を弔った利長の反骨心が、禅寺に今も立ち込めているようである。これは山町筋の商人に、さらに現在の高岡市民に引き継がれたものではないだろうか。

僧侶による説明を聞きながら境内を歩いて、大野さんから、この広壮な古刹が、わずか3、4人の僧によって維持されているということを聞かされ、驚いた。近頃、心を洗われるような話である。

「とこなつ」という銘菓のたたずまいが物語るもの、それが高岡のあらゆるものにつながっているような気のしてくる旅であった。

|

|

|

| 高岡大仏。高岡市は梵鐘、銅像、花器など様々な銅製品の産地として国内シェア90%以上を誇る銅器の街。大仏は、そのシンボルとして昭和7年に完成した。総高15.85m。 | 高岡山瑞龍寺。加賀藩2代藩主の前田利長の菩提寺として3代藩主前田利常が建立した。豪壮にして典雅な、まさに国宝の名にふさわしい圧巻の伽藍。 |

月世界本舗

富山県富山市上本町8-6 076-421-2398

|

|

|

|

| 月世界 | まいどはや |

大野屋

富山県高岡市木舟町12 0766-25-0215

|

伝統の技に、現代の洗練を

かけ合わせていく。 高岡商人のプライドをかけて、 いい菓子を作っていきたいと思っています。 大野 隆一

|

|

|

|

| とこなつ | 山町筋 |

「もっとおいしい玉椿 を作っていきたい、それがうちの菓子づくりの原点です」 山野昭一、山野浩

「もっとおいしい玉椿 を作っていきたい、それがうちの菓子づくりの原点です」 山野昭一、山野浩

高知城。慶長8年(1603)、山内一豊が築いた城を焼失し、宝暦3年(1753)に再建したもの。天守閣をはじめ15棟の建物が現存し、すべて重要文化財に指定されている。城内には、山内一豊の妻の像も建っている。

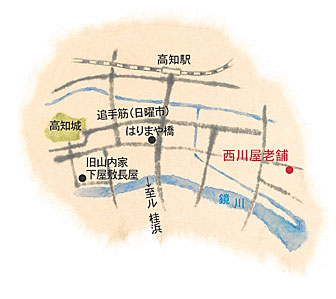

高知城。慶長8年(1603)、山内一豊が築いた城を焼失し、宝暦3年(1753)に再建したもの。天守閣をはじめ15棟の建物が現存し、すべて重要文化財に指定されている。城内には、山内一豊の妻の像も建っている。 日曜市風景。発祥は元禄3年(1690)と古い高知の名物市。毎日曜、追手筋に600店を超える露店が出て、地元で採れた野菜などを中心にあらゆるものを売る。観光客も多いが、地元の買い物客も多い。

日曜市風景。発祥は元禄3年(1690)と古い高知の名物市。毎日曜、追手筋に600店を超える露店が出て、地元で採れた野菜などを中心にあらゆるものを売る。観光客も多いが、地元の買い物客も多い。 桂浜。白砂青松と月の名所として知られる高知の景勝地。一帯は桂浜公園として保存され、和服にブーツ姿の坂本龍馬の銅像が建つ。

桂浜。白砂青松と月の名所として知られる高知の景勝地。一帯は桂浜公園として保存され、和服にブーツ姿の坂本龍馬の銅像が建つ。 旧山内家下屋敷長屋。幕末の藩主山内容堂が建設した下屋敷で、重要文化財。10畳ほどの部屋に仕切られ、台所用の土間もついた長屋の内部が公開されている。市内鷹匠町。

旧山内家下屋敷長屋。幕末の藩主山内容堂が建設した下屋敷で、重要文化財。10畳ほどの部屋に仕切られ、台所用の土間もついた長屋の内部が公開されている。市内鷹匠町。

鴨川沿いの桜。井筒八ッ橋社長、津田さん推奨の花の名所である。

鴨川沿いの桜。井筒八ッ橋社長、津田さん推奨の花の名所である。  南座。現在の建物は昭和4年の鉄筋コンクリート造りだが、江戸時代からこの場所に生き続けている芝居小屋。毎年12月の顔見世興行は有名である。

南座。現在の建物は昭和4年の鉄筋コンクリート造りだが、江戸時代からこの場所に生き続けている芝居小屋。毎年12月の顔見世興行は有名である。 河道屋社長、植田さんお奨めの街スポットは、路地。変化してゆく京都の街のなかに、まだまだ至るところに残っている路地の風景。

河道屋社長、植田さんお奨めの街スポットは、路地。変化してゆく京都の街のなかに、まだまだ至るところに残っている路地の風景。

皆様の旅の目的の

一つになるよう、

心を込めて菓子を作って

おります。