静岡のあるホテルの中の茶店で、とてもシャレた焼きものの鉢をみつけました。外側は鬼の面なのですが、内側はお多福の面になっていて、まさに鬼は外、福は内、そのままなのです。節分の菓子器にしたら面白いと思って買い求めました。

静岡のあるホテルの中の茶店で、とてもシャレた焼きものの鉢をみつけました。外側は鬼の面なのですが、内側はお多福の面になっていて、まさに鬼は外、福は内、そのままなのです。節分の菓子器にしたら面白いと思って買い求めました。

この焼きものは賎機焼という静岡市中の山の麓で焼かれていた窯のもので、昔は浅間神社の土器などを焼いていたのでしょうが、のちに日用雑器も作り、その古い趣向の一つが鬼は外、福は内の鉢とか盃でした。一度廃絶した窯を今、再興して焼いていて、私が買ったのもそのコピーです。

節分といえば豆まき。豆まきといえば鬼がつきものですが、実際の豆まきには鬼は登場しません。われわれは見えない鬼を追い払うわけで、なんだか心もとないのですが、しかしやらないと気持ちが悪くて、わが家でも寒夜に窓や戸をあけて豆をまくことにしています。

どうして豆ぐらいで鬼が逃げるのか、よくわかりません。豆鉄砲を喰らって驚くのは鳩ぐらいのものでしょう。ですから、豆まきは、もともとは春になって、畑に豆を蒔く姿を写したものだという説もあります。

どうして豆ぐらいで鬼が逃げるのか、よくわかりません。豆鉄砲を喰らって驚くのは鳩ぐらいのものでしょう。ですから、豆まきは、もともとは春になって、畑に豆を蒔く姿を写したものだという説もあります。

室町時代(15世紀)から豆打といって節分の夜に豆で鬼を払うようになりました。鬼は外、福は内という掛け声も当時の記録にありますので、いわば節分を年の暮れと考えて、季節の変わり目の厄払いの豆打と、新しい年の豊作を祈願する豆まきが一緒になったのが節分の豆まきではありますまいか。

節分は立春の前日です。立春は新年とは別に二十四節気の一つです。ところが、先に述べましたように、節分と立春があたかも歳暮と新年の行事のようになりました。年の暮れには一年の厄を払わなければいけません。まず鬼を近づけぬこと。その一つは邪鬼がいやがるものを並べてバリアーをはりめぐらせようという仕掛けです。

節分というとイワシの頭を柊の枝にさして門口に立てるという風習が思い出されますが、これはまさに鬼がいやがる魚の匂いと、目つぶしと言われる鋭いとげのある柊を一緒にして鬼を入れまいという魂胆です。

節分というとイワシの頭を柊の枝にさして門口に立てるという風習が思い出されますが、これはまさに鬼がいやがる魚の匂いと、目つぶしと言われる鋭いとげのある柊を一緒にして鬼を入れまいという魂胆です。

なかには髪の毛やネギ、さらにトベラという悪臭を発する木の葉を燃やしたりする地方があるそうです。とにかく悪臭が厄払いになるというのは妙なもので、案山子の語源もここにあると言われています。つまりカカシは「嗅がし」のなまりで、悪臭をたてて鳥や獣を追い払った行事の名残りということでしょう。こうなると、節分は悪臭プンプンということになりそうですが、そうとばかりはいえません。

厄払いを頼んで神社にお参りする人が、大阪では思い思いに変装したそうです。節分の参詣となると一種のお祭り。お祭りであれば仮装が約束です。顔をお面をかぶって隠したのが、とりどりの衣裳の変装にまで及びました。現代でいえば、ハロウィンの仮装のようなもの。京都の花街にある「お化け」もその一つです。芸妓さんが狂言の男の役に扮装したり、なじみのお客が芸妓さんの衣裳を借りて女装したり、とにかくいろいろに"バケ"て大騒ぎをします。そのまま厄落としに神社に出かけたり、芸妓さんは衣裳のまま、あちこち座敷をまわったり大忙し。あげくの果てに雑魚寝などという乱痴気騒ぎをするのも、節分ならではの楽しみでした。

厄払いを頼んで神社にお参りする人が、大阪では思い思いに変装したそうです。節分の参詣となると一種のお祭り。お祭りであれば仮装が約束です。顔をお面をかぶって隠したのが、とりどりの衣裳の変装にまで及びました。現代でいえば、ハロウィンの仮装のようなもの。京都の花街にある「お化け」もその一つです。芸妓さんが狂言の男の役に扮装したり、なじみのお客が芸妓さんの衣裳を借りて女装したり、とにかくいろいろに"バケ"て大騒ぎをします。そのまま厄落としに神社に出かけたり、芸妓さんは衣裳のまま、あちこち座敷をまわったり大忙し。あげくの果てに雑魚寝などという乱痴気騒ぎをするのも、節分ならではの楽しみでした。

節分のお菓子もいろいろありますが、さすがにお化けの趣向のお菓子はなさそうです。

菓子製作:越乃雪本舗 大和屋(新潟県長岡市)

熊倉功夫

1943 年、東京生まれ。国立民族学博物館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授、(財)林原美術館館長、静岡文化芸術大学学長。茶道史、料理文化史を中心に幅広く日本文化を研究。主な著書に『日本料理の歴史』(吉川弘文館)、『文化としてのマナー』(岩波書店)、『近代数寄者の茶の湯』(河原書店)、『茶の湯の歴史――千利休まで』(朝日新聞社)、『小堀遠州茶友録』(中央公論新社)、『後水尾天皇』(中央公論新社)ほか多数。

日本からユネスコ(国際連合教育科学文化機構)に提案した「和食:日本人の伝統的な食文化」が、無形文化遺産に登録されました。その第一報が入ったのが昨年十二月四日の深夜。私は推進役の一人でしたから、思いがけず「時の人」になって取材ぜめにあいました。

日本からユネスコ(国際連合教育科学文化機構)に提案した「和食:日本人の伝統的な食文化」が、無形文化遺産に登録されました。その第一報が入ったのが昨年十二月四日の深夜。私は推進役の一人でしたから、思いがけず「時の人」になって取材ぜめにあいました。 日本の自然環境は、食材の宝庫です。モンスーン気候の中にあって四季がはっきりと変化し、平均雨量一七〇〇ミリの豊かな雨は国土の七〇%に及ぶ山地を駆け下りて清流となって平野部に注ぎます。山、里、川の豊富な食材が生まれます。四周を取り囲む海には暖流と寒流が交錯し、四〇〇〇種という魚が棲み、ミネラルいっぱいの海藻が成長します。こうした自然の恵みが和食の食卓に届けられるのです。

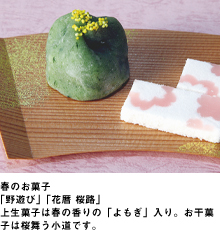

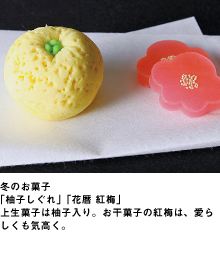

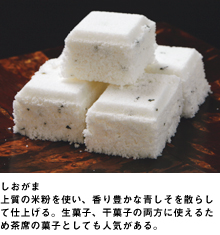

日本の自然環境は、食材の宝庫です。モンスーン気候の中にあって四季がはっきりと変化し、平均雨量一七〇〇ミリの豊かな雨は国土の七〇%に及ぶ山地を駆け下りて清流となって平野部に注ぎます。山、里、川の豊富な食材が生まれます。四周を取り囲む海には暖流と寒流が交錯し、四〇〇〇種という魚が棲み、ミネラルいっぱいの海藻が成長します。こうした自然の恵みが和食の食卓に届けられるのです。 和食といえば、なんといっても和菓子とお茶です。和菓子は自然の恵みと季節の変化を最大限いかした日本独自のお菓子ですから、和食の提案書にも一言ですが書き加えました。和食の特長が動物性油脂をあまり含まぬ健康に良い点にあると書きましたが、和菓子も同じです。和食文化は日本人のコミュニケーションの場であり、地域や家族の絆であると記しました。和菓子もまた、味わいだけでなく、その姿や趣向を通して、幸せを祈る心を伝える大切な文化です。梅から桃へ、桃から桜へ、桜から藤へと移り変わってゆく花暦に合わせて、美しいお菓子が季節をまとって登場してきます。こんな繊細な感性を持ったお菓子がどこの国にありましょうか。

和食といえば、なんといっても和菓子とお茶です。和菓子は自然の恵みと季節の変化を最大限いかした日本独自のお菓子ですから、和食の提案書にも一言ですが書き加えました。和食の特長が動物性油脂をあまり含まぬ健康に良い点にあると書きましたが、和菓子も同じです。和食文化は日本人のコミュニケーションの場であり、地域や家族の絆であると記しました。和菓子もまた、味わいだけでなく、その姿や趣向を通して、幸せを祈る心を伝える大切な文化です。梅から桃へ、桃から桜へ、桜から藤へと移り変わってゆく花暦に合わせて、美しいお菓子が季節をまとって登場してきます。こんな繊細な感性を持ったお菓子がどこの国にありましょうか。 こんなすばらしい和の文化の価値を、すっかり見失っているのが、われわれ日本人です。和室も和の食器も生活の中から急速に消えつつあります。おいしくて安全な日本の食べものを食べないで、今や食料自給率は四〇%を割っています。これこそ和食の危機です。家庭では和食は面倒とか高くつくとか、子どもが嫌いといって作る回数が落ち込んでいます。急須のないお家が増え、和菓子もお漬けものも食べたことのない若者があらわれているのが現状です。

こんなすばらしい和の文化の価値を、すっかり見失っているのが、われわれ日本人です。和室も和の食器も生活の中から急速に消えつつあります。おいしくて安全な日本の食べものを食べないで、今や食料自給率は四〇%を割っています。これこそ和食の危機です。家庭では和食は面倒とか高くつくとか、子どもが嫌いといって作る回数が落ち込んでいます。急須のないお家が増え、和菓子もお漬けものも食べたことのない若者があらわれているのが現状です。 第二次世界大戦後まもなくは、甘いものが極端に少なくて、私などは降る雪を見て、これが砂糖だったらどんなによいだろう、などと思ったものでした。母方の祖母が亡くなったのは、ちょうど私が小学校へ行く前でしたから、昭和二十三年頃の、そんな時代でした。

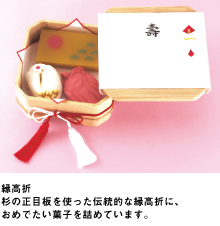

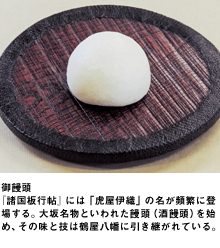

第二次世界大戦後まもなくは、甘いものが極端に少なくて、私などは降る雪を見て、これが砂糖だったらどんなによいだろう、などと思ったものでした。母方の祖母が亡くなったのは、ちょうど私が小学校へ行く前でしたから、昭和二十三年頃の、そんな時代でした。 結婚式の菓子も様変わり。結婚式に限らず入学式とか卒業式とか祝いごとの日には、必ずといってよいほど紅白の饅頭が配られたものです。先日も同年輩のメンバーが集まった時、紅白の饅頭が懐かしいね、と嘆いたものです。

結婚式の菓子も様変わり。結婚式に限らず入学式とか卒業式とか祝いごとの日には、必ずといってよいほど紅白の饅頭が配られたものです。先日も同年輩のメンバーが集まった時、紅白の饅頭が懐かしいね、と嘆いたものです。 蓬莱といえば、正月の蓬莱飾りが連想されます。「蓬莱に聞かばや伊勢の初だより」(芭蕉)というように、神仙のユートピアである蓬莱島を新年の床の間に招き入れる趣向です。結婚式は人生の正月元旦のようなものですから、めでたさの象徴たる蓬莱山を饅頭で表現してみせたのでしょう。いかに甘党の私でも「蓬が嶋」を食べきるのはちょっと難しいくらいたっぷりしたものです。

蓬莱といえば、正月の蓬莱飾りが連想されます。「蓬莱に聞かばや伊勢の初だより」(芭蕉)というように、神仙のユートピアである蓬莱島を新年の床の間に招き入れる趣向です。結婚式は人生の正月元旦のようなものですから、めでたさの象徴たる蓬莱山を饅頭で表現してみせたのでしょう。いかに甘党の私でも「蓬が嶋」を食べきるのはちょっと難しいくらいたっぷりしたものです。 地方にも独特の祝いのお菓子があります。金沢で出合ったのは、糸巻きのように千筋に化粧した紅い練り切りと白のそれを市松に箱に詰めたお菓子でした。銘は「友白髪」とも聞きました。とても品のよいもので、昭和時代の早い頃、結婚式の引出物にしたとも伺いました。

地方にも独特の祝いのお菓子があります。金沢で出合ったのは、糸巻きのように千筋に化粧した紅い練り切りと白のそれを市松に箱に詰めたお菓子でした。銘は「友白髪」とも聞きました。とても品のよいもので、昭和時代の早い頃、結婚式の引出物にしたとも伺いました。 名物というと、昔から「名物にうまいものなし」という言葉が言われてきました。名物にいちゃもんをつけるつもりは全くありませんが、何となく納得してしまうところにこわさがあります。そもそも名物とは何でしょう。

名物というと、昔から「名物にうまいものなし」という言葉が言われてきました。名物にいちゃもんをつけるつもりは全くありませんが、何となく納得してしまうところにこわさがあります。そもそも名物とは何でしょう。 「名物にうまいものなし」と同じ言い方に、「名所に見所なし」という言葉があります。名所というのですから絶景であるとか、歴史上有名であるとか、見ごたえのある名作があるとか、何かなければならないはずですが、古代の名所はまさに名ばかりで実体もないような所も少なくありません。

「名物にうまいものなし」と同じ言い方に、「名所に見所なし」という言葉があります。名所というのですから絶景であるとか、歴史上有名であるとか、見ごたえのある名作があるとか、何かなければならないはずですが、古代の名所はまさに名ばかりで実体もないような所も少なくありません。 京都の上京区にある上御霊神社は名前からして御霊とありますように、怨霊のたたりを払う信仰の神社です。その鳥居の前に小さな小さなお菓子屋さんがあって、唐板という菓子一種だけを売って商売をしています。どうということのない薄甘い煎餅ですが、何とも上品でいかにも伝統が生きている深みが感じられます。もうすでに五五〇年くらいの歴史があって、はじめは神社の神饌だったともいわれますが、今は厄除けのお菓子でもあり、茶の湯の干菓子に欠くことができない一品となっています。

京都の上京区にある上御霊神社は名前からして御霊とありますように、怨霊のたたりを払う信仰の神社です。その鳥居の前に小さな小さなお菓子屋さんがあって、唐板という菓子一種だけを売って商売をしています。どうということのない薄甘い煎餅ですが、何とも上品でいかにも伝統が生きている深みが感じられます。もうすでに五五〇年くらいの歴史があって、はじめは神社の神饌だったともいわれますが、今は厄除けのお菓子でもあり、茶の湯の干菓子に欠くことができない一品となっています。 名物は全国のそれぞれの土地の特産品です。そして、その多くは土産物となります。十八世紀に活躍した大坂の文人・木村蒹葭堂は実に交際の広い人で、全国から訪問客が絶えません。その人々がお土産を持ってくると、そのお土産についているチラシやラベルを手元の帳面に張り込みました。『諸国板行帖』という蒹葭堂の貼交帳の中に、たくさんの菓子のラベルが登場します。北は東北地方のアラレがあるかと思えば、南は九州のカステラがあるという調子です。

名物は全国のそれぞれの土地の特産品です。そして、その多くは土産物となります。十八世紀に活躍した大坂の文人・木村蒹葭堂は実に交際の広い人で、全国から訪問客が絶えません。その人々がお土産を持ってくると、そのお土産についているチラシやラベルを手元の帳面に張り込みました。『諸国板行帖』という蒹葭堂の貼交帳の中に、たくさんの菓子のラベルが登場します。北は東北地方のアラレがあるかと思えば、南は九州のカステラがあるという調子です。 和食文化がユネスコの無形文化遺産に登録されて、早くも一年を経過しました。昨秋十一月には、ユネスコのボコバ事務局長が来日して、無形文化遺産の登録認定書を授与するセレモニーが名古屋で開かれました。

和食文化がユネスコの無形文化遺産に登録されて、早くも一年を経過しました。昨秋十一月には、ユネスコのボコバ事務局長が来日して、無形文化遺産の登録認定書を授与するセレモニーが名古屋で開かれました。 和食文化というと、どうしても料理そのものへ目が集まりがちですが、その及ぶ範囲はすこぶる広いものです。何といっても、それを取り囲む大切な要素は、日本酒、日本茶、そして和菓子です。

和食文化というと、どうしても料理そのものへ目が集まりがちですが、その及ぶ範囲はすこぶる広いものです。何といっても、それを取り囲む大切な要素は、日本酒、日本茶、そして和菓子です。 花鳥風月という言葉があります。何と美しい言葉でしょう。よくよく見ると、また意味深い言葉です。

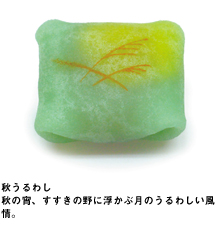

花鳥風月という言葉があります。何と美しい言葉でしょう。よくよく見ると、また意味深い言葉です。 まず花を見ることにしましょう。自然界の花は、すべて和菓子の表現に力を貸してくれます。花をモチーフにした和菓子がいかに多いことか。そうかと思えば、能の世阿弥は「秘すれば花」と言っています。また花には年齢に応じた、その時々の花があるといいます。この花は一瞬にして姿を現し、一瞬に消えてしまう美しさです。いつも棚晒しにされていては花になりません。秘して見せないからこそ、花は花たり得るのです。隠すことで、その美を何倍にもしてみせ、ますます想像力をかきたてるところに日本の美の表現があるのかもしれません。

まず花を見ることにしましょう。自然界の花は、すべて和菓子の表現に力を貸してくれます。花をモチーフにした和菓子がいかに多いことか。そうかと思えば、能の世阿弥は「秘すれば花」と言っています。また花には年齢に応じた、その時々の花があるといいます。この花は一瞬にして姿を現し、一瞬に消えてしまう美しさです。いつも棚晒しにされていては花になりません。秘して見せないからこそ、花は花たり得るのです。隠すことで、その美を何倍にもしてみせ、ますます想像力をかきたてるところに日本の美の表現があるのかもしれません。