![]()

商人の残した町

川越は「小江戸」と呼ばれる。しかし、じつは川越が町として栄えたのは江戸よりもはるかに早い。『伊勢物語』では「三芳野の里」と呼ばれ、鎌倉時代以降は、河越氏、上杉氏、北条氏といった、関東きっての実力者たちがここを拠点とした。

江戸に幕府を開いた徳川家康も、川越を重視し、藩主に側近や親族を送り込んだ。江戸時代を通じて、ここから、大老が二人、老中が六人も出ているといえば、川越がいかに重要な藩であったかがわかるだろう。

一方では、家康の信任あつい天海僧正が、五百石の御朱印寺・喜多院を興し、川越は門前町としても栄えることになった。

天海は家康から家光まで徳川三代に仕え、幕府の政治宗教顧問と目された人物。とくに将軍家光が、天海を崇拝していたことはよく知られている。

商業も栄えた。市街の南を流れる新河岸川から荒川、隅田川へと通じる舟運によって、江戸との間を物資が往来したのである。現在、川越を訪ねると、武家の隆盛を偲ぶ遺跡は案外に少ないが、川越商人の実力を物語る蔵造りの商家が軒を連ねる。観光客が今の川越でなつかしむ「江戸」は、商人の「江戸」だ。今回、「菓子街道」でめざすお菓子屋さん・亀屋も、その蔵造りの町並みの中にある。

明治の傑物四代嘉七

亀屋の初代嘉七が現在地に菓子屋を創業したのは、天明三年(一七八三)。二代、三代と着実に店の基礎をかためて、三代目のときから、御用商人として川越城への出入りを許されるようになった。

四代目山崎嘉七(のち豊翁)は、スケールの大きな実業家であった。江戸の菓子屋で修業し、店も商品も江戸風に一新したが、明治維新後の激動期には、広く地域の経済活動に乗り出した。第八十五国立銀行、川越貯蓄銀行(埼玉銀行をへて現あさひ銀行)を創業、頭取となり、川越商業会議所(現商工会議所)の創立に参加して、初代会頭に就任している。

四代目はまた、地域文化への関心も深く、川越藩の絵師の家に生まれた橋本雅邦を支援し、画宝会を通じて多くの雅邦作品を蒐集した。現在、亀屋本店横の山崎美術館で公開されているのは、四代目の雅邦コレクションを中心とする絵画である。

世の進歩に順ずべし

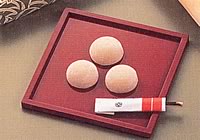

次いで五代目は、地域の名産を取り入れた新しい商品を開発した。川越名物の甘藷に注目し、明治三十六年、「初雁焼」を考案している。薄く切った芋を、煎餅の技法を用いて鉄板の間で焼き、糖蜜と黒胡麻をまぶしたお菓子。初雁とは川越城の雅称「初雁城」にちなんだ名、散らした黒胡麻は雁の姿を写したものという。

六代目は戦争に遭遇して八年間も菓子屋を休業せざるを得なかったが、よくもちこたえて再開した。これを継いだ七代目は、事業を拡張。東京にも積極的に進出し、一時は直営店だけでも四十店舗を数えた。

現在、亀屋の当主は八代目、昭和三十四年生まれの山崎嘉正さんである。嘉正さんは事業の規模をひきしめ、経営の効率化を推し進めてきている。

「私どもの家訓なかに、『家業は世の進歩に順ずべし』というのがあります。時代の変化に対応しながら商売をやっていけ、ということで、私の一番好きな言葉です。この本店はアナログの代表ですし、お客様へのサービスはアナログでいいと思うんですが、商品管理など、デジタル化できる部分はデジタル化して、経営のロスを少なくしていくことも必要です」

しかし、嘉正さんにとって、合理化即縮少ではない。来年蔵造り通りの一角に誕生する祭り会館のそばに、一足早く今年四月、休憩もできる「もち亀屋」という新しい店をオープンする。川越最大のイベントは、華麗な山車がくり出す川越まつり(十月第三土・日曜)。祭り会館は必ず観光客の立ち寄る場所になる。

中身に芋ペーストを用いたシュークリーム「川越いもシュー」を開発して大ヒットさせたのも、糖蜜を塗らない素焼きの「初雁焼」を工夫したのも嘉正さん。八代目は快調に世の進歩に順じている。

生活する博物館

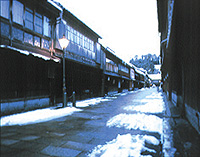

川越の蔵造り。たび重なる火災に学び、江戸日本橋あたりの商家にならって、明治になって行われた建築。黒漆喰が特色。

亀屋を出て、蔵造りの町並みを北へ向かう。なんだかいきなり本物の江戸の街に飛び出したような感覚だ。山崎嘉正さんも強調していたが、ここは江戸村風のレジャーランドと違い、代々人が生活している街だから、生きた魅力がある。

川越有数の素封家が資料を公開している服部民俗資料館、万文という煙草元売捌所の店蔵を復元した蔵造り資料館、現役の民芸品などを売る店で、国の重要文化財に指定されている大沢家住宅、それに時の鐘など、この通りに見どころは多い。時の鐘は、最初に建てられたのは寛永年間(一六二四〜四四)と古く、何度も建て替えられているが、全国でも珍しい建造物で、今でも自動ながら鐘を鳴らしている。

古い町並みは札の辻で終わるが、ここから西へ真っ直ぐ一キロばかり行くと川越城跡。見ものは川越城の玄関と大広間にあたる本丸御殿である。正面に唐破風のついた横長の大きな建物だ。

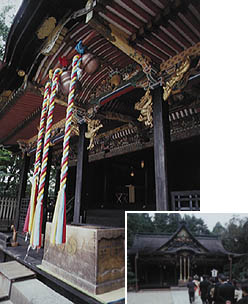

川越でもうひとつ、はずせない見どころは喜多院である。本丸御殿から南へ一キロほどのところにあり、五百羅漢も名高いが、書院に面した遠州流の庭園が見事。

主な観光スポットはこんなところだが、川越の街は少し範囲を広げて、ぶらぶら歩くと、もっと楽しい。大正や昭和初期の古い建物が点在しているし、地元の人が通う粋な食べ物屋なども見つかりそうである。

|

菓子屋横丁。蔵造り通りの北のはずれにある、駄菓子などを売る店の集まる一角。蔵造りの町並みとともに観光客が集まる人気のエリア。 |

|

喜多院。平安時代から続く無量寿寺の北院を、天海僧正が住職となって喜多院と改めたもの。現在の建物の多くは、徳川家光による再建。境内の一画に農民出身の僧志誠が造り始め、彼の死後、遺志を継いだ人々が50年の歳月を費やして完成した五百羅漢がある。 |

|

龜屋

埼玉県川越市仲町4-3 TEL:049 (222) 2051

|

||

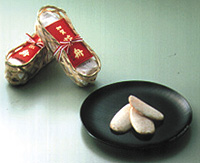

初雁焼。川越特産のさつま芋「紅赤」を焼きあげた亀屋を代表する銘菓。6つのバリエーションがある。 |

川越いもシュー。さつま芋とカスタードクリームを混ぜ合わせた、芋の形のシュークリーム。川越芋と種子島紫の2種類がある。 |

時の鐘。寛永年間(1624〜44)、酒井勝によって建てられたといわれる。現在のものは明治26年の再建。今は電動式で、日に4回鳴らされる

時の鐘。寛永年間(1624〜44)、酒井勝によって建てられたといわれる。現在のものは明治26年の再建。今は電動式で、日に4回鳴らされる

岡山の寿司。ご当地名物「ままかり」をはじめ、いずれも瀬戸内海の美味。

岡山の寿司。ご当地名物「ままかり」をはじめ、いずれも瀬戸内海の美味。  備中国分寺。天平13年(741)、聖武天皇によって各国に置かれた国分寺の一つ。古代の建物は兵火その他で失われ、現在の建物はすべて江戸時代のもの。五重塔は文政4年から15年にかけて藩主蒔田氏が再建、国指定の重文である

備中国分寺。天平13年(741)、聖武天皇によって各国に置かれた国分寺の一つ。古代の建物は兵火その他で失われ、現在の建物はすべて江戸時代のもの。五重塔は文政4年から15年にかけて藩主蒔田氏が再建、国指定の重文である

「花ぶさ」の料理。うさぎやに近い料亭「花ぶさ」は池波正太郎が通った店として知られる。味つけは京風の薄味。

「花ぶさ」の料理。うさぎやに近い料亭「花ぶさ」は池波正太郎が通った店として知られる。味つけは京風の薄味。 湯島天神の絵馬。大学受験をはじめ、各種受験の合格祈願と合格のお礼参りにくる人が多く、納められる絵馬の数は全国屈指である。

湯島天神の絵馬。大学受験をはじめ、各種受験の合格祈願と合格のお礼参りにくる人が多く、納められる絵馬の数は全国屈指である。

高橋。旧長崎街道の佐賀市街西のはずれ、本庄江に架かっていた橋を復元したもの。船を通すために両側を高くしてある。

高橋。旧長崎街道の佐賀市街西のはずれ、本庄江に架かっていた橋を復元したもの。船を通すために両側を高くしてある。

有明海の珍味。前菜から「めかじゃ」と「むつごろうの蒲焼き」、煮物は「くちぞこ(舌平目)

有明海の珍味。前菜から「めかじゃ」と「むつごろうの蒲焼き」、煮物は「くちぞこ(舌平目)