|

焼印は、焼目を付ける金属製の道具で、雪や紅葉、千鳥などさまざまな意匠があります。

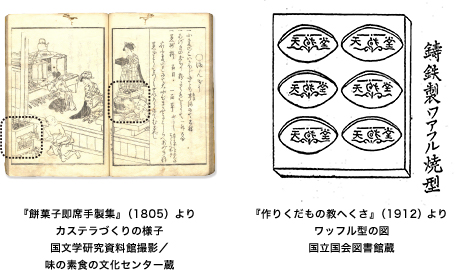

史料を調べると、江戸時代の菓子製法書、『古今名物御前菓子図式』(一七六一)の「鶉焼」の項目に「金の羽なり形」、つまり羽の意匠の道具が出てきます。餡を包み、鶉のようにふっくらしたかたちに整えた、米粉生地の餅の上に焼き付けるとあり、絵図も添えられています。こうした道具の細工が精密になり、多種多様な意匠の焼印に発展していったものと想像されます。

虎屋の事例を見てみると、天保三年(一八三二)六月七日に光格上皇より御銘を頂戴した「長生餅」に、根引きの松の意匠を配した饅頭の図と、「松の焼目付」との注記が見えます。長生とは文字通り、長生きのこと。常盤の松の意匠から長寿を願い、長命を祝う意味で命銘くださったものでしょうか。

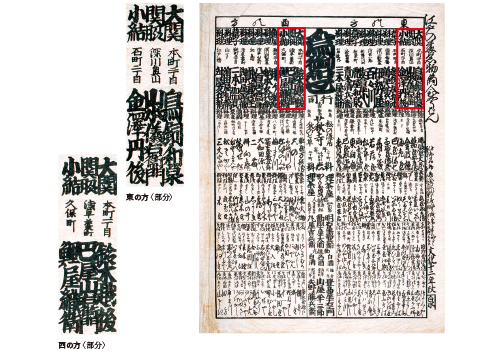

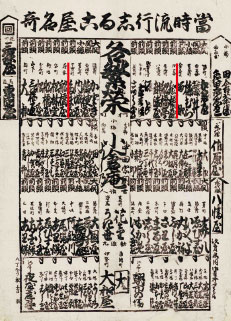

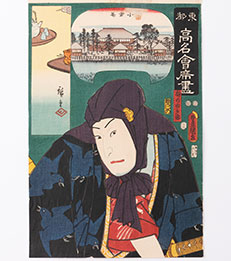

明治時代以降には、各地で名所旧跡の焼印を押した瓦煎餅が作られ、土産として売り出されました。また新年向けの菓子の図案集には、干支の意匠を焼印で表現した菓子が多く描かれており、焼印が盛んに使用されたことがうかがえます。現在でも、干支の文字や動物の焼印付きの紅白饅頭などは定番といえ、お正月に口にされた方もいらっしゃることでしょう。

そのほかなじみ深いものといえば、温泉マークを焼き付けた温泉饅頭があげられます。ほかほか湯気をあげるマークは旅情を誘い、皮に焼目が付くことで香ばしさも加わり、まさに焼印の面目躍如といえます。このように焼印は饅頭に押すことが多いですが、どら焼やカステラ、焼物製の菓子にも使われます。さらに、ちくわやかまぼこ、玉子焼などの食品ほか、引出物の祝枡、富士登山記念の金剛杖にと、用途はさまざまで、案外身近な存在です。

焼印は、砂で原型を作り、溶かした鉄を流し込んで作る伝統的な鋳物製のもの、 鉄や銅、真鍮の板に意匠を彫ったものが代表的ですが、近年では機械彫りによって細かい意匠の再現も可能となり、企業のロゴや画数の多い文字の焼印を作ることも容易になりました。屋号や数字の焼印は、開店祝いや周年行事の際に便利ですし、名前や自作のイラストをデザインしたマイ焼印があれば楽しみが広がりそうです。

とはいえ、美しく押すのは案外難しいもの。押し直しはできず、連続して押していると温度が下がってくるので、押す時間や強さを微妙に加減しながら、同じ色に仕上げなければなりません。一発勝負の職人技といえるでしょう。

所加奈代(研究主任)

虎屋文庫のご紹介

昭和48年(1973)に創設された、株式会社虎屋の資料室。虎屋歴代の古文書や古器物を収蔵するほか、和菓子に関する資料収集、調査研究を行い、機関誌『和菓子』の発行や展示の開催を通して、和菓子情報を発信しています。資料の閲覧機能はありませんが、お客様からのご質問にはできるだけお応えしています。HPで歴史上の人物と和菓子のコラムを連載中。

お問い合わせ

TEL:03 – 3408 – 2402 FAX:03 – 3408 – 4561

Mail:bunko@toraya-group.co.jp

URL:https://www.toraya-group.co.jp/