![]()

心を結ぶ「五輪」の糸

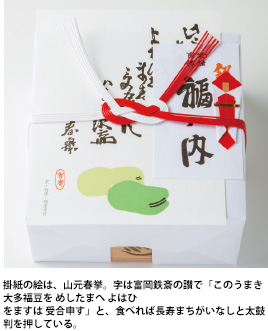

熱田神宮参拝のお土産「きよめ餅」で知られる、きよめ餅総本家。

この店に毎月15日、神宮の献茶会に合わせて作られている菓子がある。輪のかたちをした紫、白、桃、黄、緑の5色の干菓子で、その名も藤団子という。

江戸時代に熱田詣の名物土産だった菓子を初代が復元したもので、5つの輪が細い麻ひもで結わえられているのが特徴だ。麻ひもを持ち上げると、下り藤のような雅な風情となり、また薬玉と同じ5色は、病封じ、五穀豊穣の祈りにも通じているという。

砂糖と寒梅粉を煉った生地を細く伸ばして丸いきれいな輪を作り、乾かして仕上げる工程は3日がかり。最後に結ぶ麻糸がつなぐのは、人の輪。茶の湯の席に、コーヒーの時間に使えば、必ず場が華やぐ。東京五輪2020を前に、ブレイクの予感も楽しい。

きよめ餅総本家

名古屋市熱田区神宮三丁目7-21

TEL 052(681)6161 http://www.kiyome.net/

熱田神宮の東門前に暖簾を揚げる、銘菓「きよめ餅」で知られる菓子舗。商売は誠実が第一、という初代の言葉を信条に、4代目を継ぐ当代も「おかげさま」という感謝の心を大切に菓子作りに励んでいる。