虎屋文庫は、和菓子文化の伝承と創造の一翼を担うことを目的に昭和48年(1973)、株式会社虎屋の一部署として創設されました。現在、7名のスタッフが在籍しています。

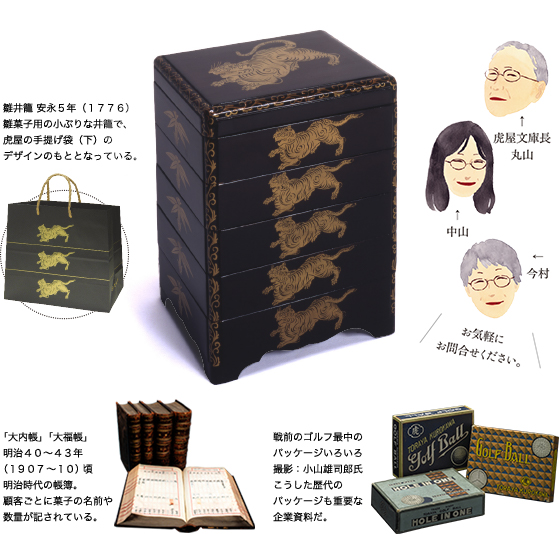

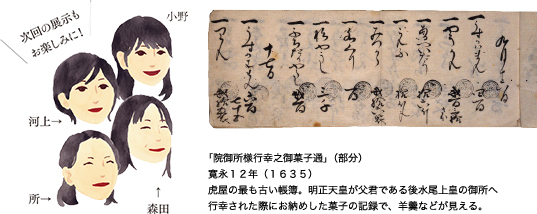

史料群は、虎屋関係と、菓子全般に大別されます。江戸時代の虎屋の御所御用記録から、菓子を運搬する井籠、木型や菓子見本帳、明治〜昭和にかけての古写真、現代の経営資料まで多岐にわたり、菓子が描かれた錦絵をはじめ、菓子や食文化関連の文献も多数所蔵しています。

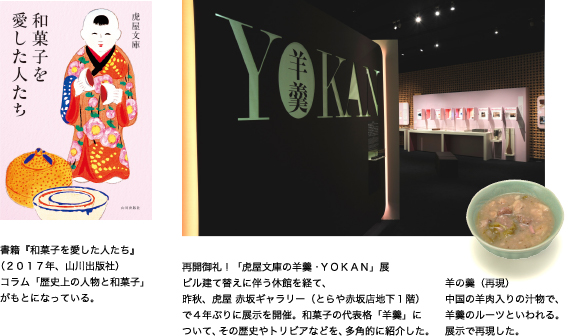

これらの史料をもとに調査研究し、さまざまな形で情報発信に努めています。たとえば、和菓子の魅力を紹介する企画展を、創設以来、79回開催してきました。手作りの菓子を出すことが特徴で、木型、子ども、東西比較ほか、毎回、趣向の異なるテーマとなるよう心掛けています。

また、和菓子関連の研究論文や史料翻刻を中心とした学術雑誌『和菓子』を年1回発行(3月刊行の27号の特集は「近世菓子見本帳」)。ホームページでは、所蔵資料紹介やコラム「歴史上の人物と和菓子」の連載なども行っており、和菓子の「面白さ」や「驚き」、「おいしさ」を広くお伝えしていきたいと思っています。今後も菓子専門の資料室として活動にご注目いただければ幸いです。

(株式会社虎屋 虎屋文庫 所加奈代)

イラスト: 株式会社虎屋 赤坂文化事業課 小谷由香里

|

|

|||||||||||||||