「村岡総本舗 羊羹資料館」は、ここ小城の地で脈々と羊羹を作り続けてきた先人たちの心と技に目を向けることで、よりおいしい羊羹を作っていこうとの思いを込めて、昭和59年3月に小城本店の隣に開館しました。

「村岡総本舗 羊羹資料館」は、ここ小城の地で脈々と羊羹を作り続けてきた先人たちの心と技に目を向けることで、よりおいしい羊羹を作っていこうとの思いを込めて、昭和59年3月に小城本店の隣に開館しました。

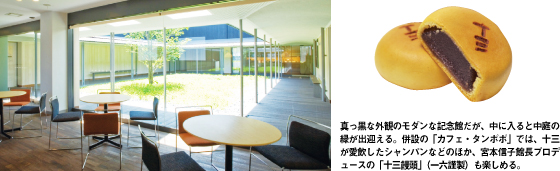

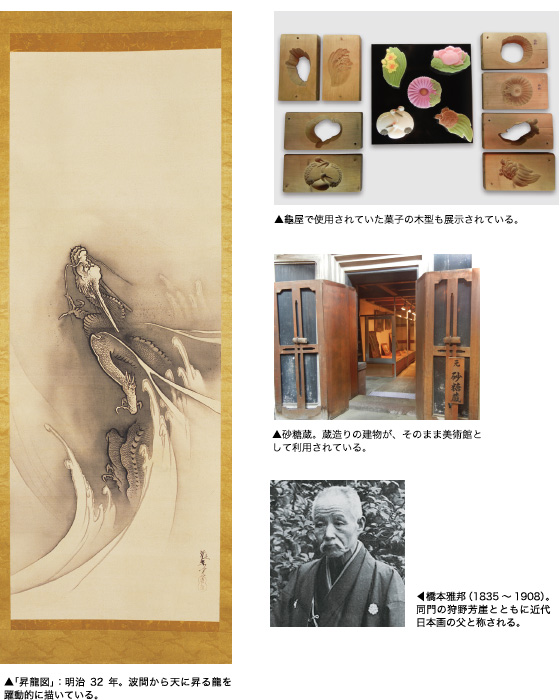

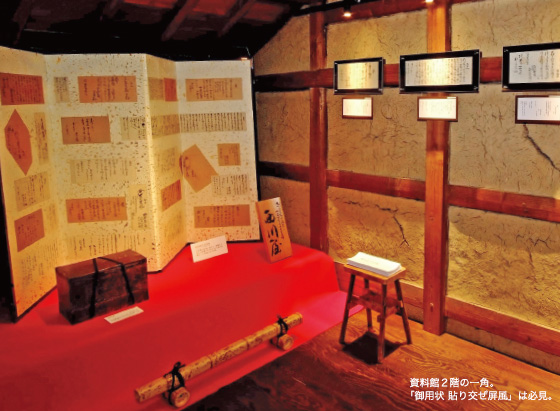

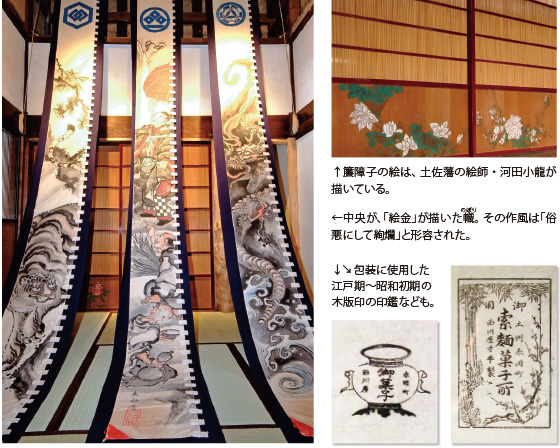

建物は、昭和16年に建てられた砂糖蔵を改装したものです。

エキゾチックな洋館で、当時は大変な貴重品であった砂糖を湿気から守るため40センチほど床を高くした、火災にも強い煉瓦造り。平成9年6月には国の登録文化財になりました。

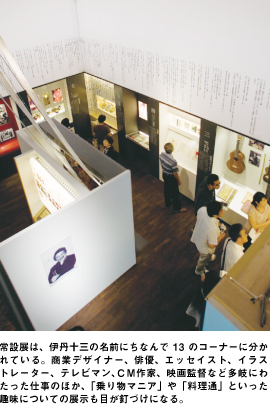

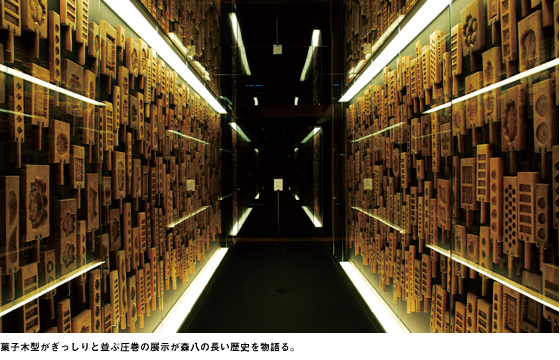

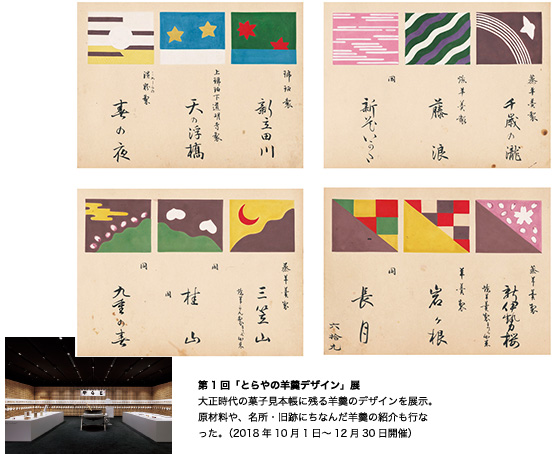

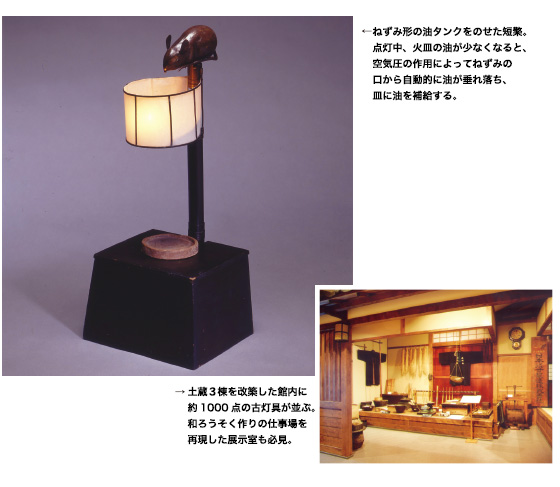

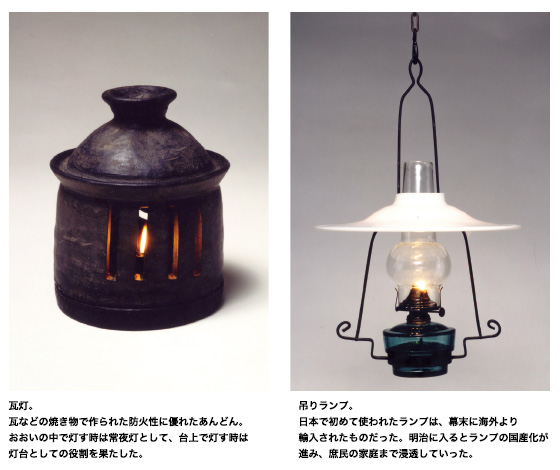

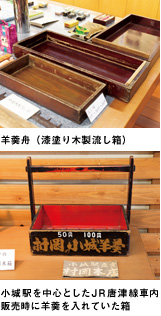

展示室は2階にあり、羊羹の製法や歴史をビデオ・パネル・写真などで紹介するとともに、時代とともに変わってきた羊羹作りの道具類や砂糖、豆、寒天などの原材料、包装・レッテルなどを展示しています。使い込んだ道具類などから、羊羹作りに命がけで取り組んできた人々の情熱と、真摯な姿勢を感じていただけたら幸いです。

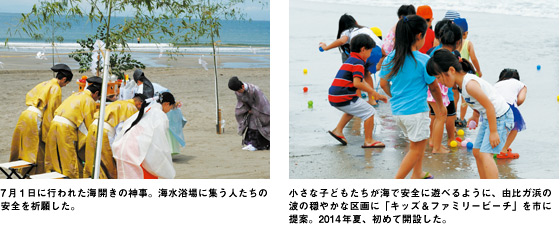

別名「シュガーロード」とも言われ、南蛮菓子が伝えられた長崎街道にある小城市は、「九州の小京都」とも呼ばれる山紫水明の町です。羊羹のふるさと・小城へ、そして村岡総本舗羊羹資料館へぜひおいでください。

村岡安廣(村岡総本舗 当主)

■ 村岡総本舗 羊羹資料館

住所:佐賀県小城市小城町861

TEL:0952(72)2131

開館:8時〜17時

*切り羊羹とお茶のご接待もしております。

*5名様以上の場合は3日前までにご予約ください。

団体申し込みはHPからできます。

|

|

■ 『村岡総本舗 羊羹資料館』ホームページ

http://www.m-youkansiryoukan.jp/