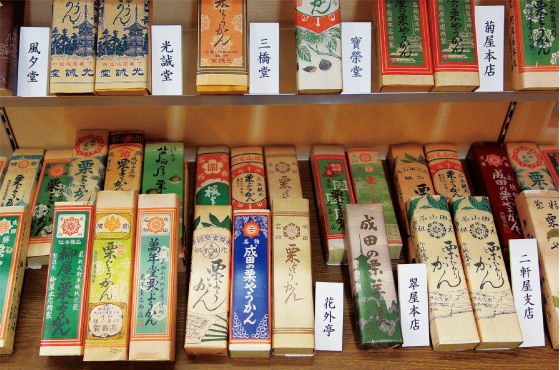

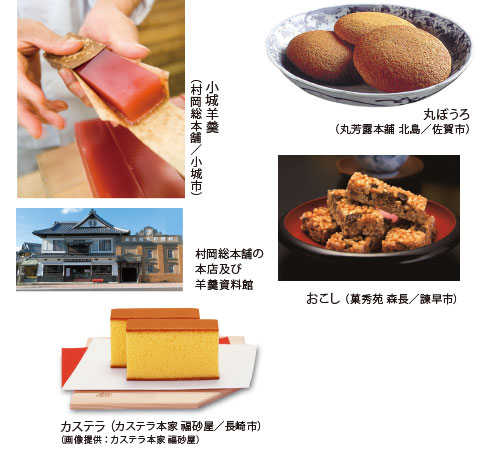

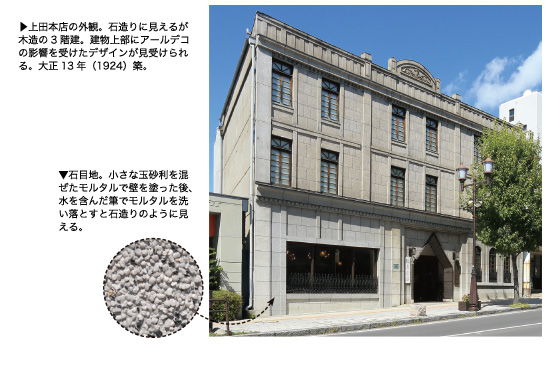

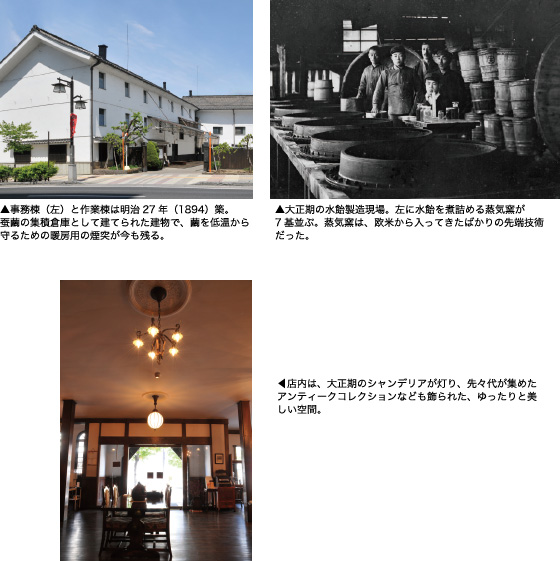

みすゞ飴でご愛顧をいただいております飯島商店は、江戸時代に穀物商として始まりました。明治中期に、上田の鉄道開通を機に駅前に移転。大正13年(1924)に建て替えた建物を現在も本店として利用しておりますが、この店舗棟が、隣接する事務棟、作業棟とともに平成19年(2007)に登録有形文化財に登録されました。 本店の建物は石造りに見えますが、実は木造の3階建てです。外壁に石目地と呼ぶ表面をざらざらに仕上げる壁塗りを施したもので、木造建築の技術を駆使して洋風建築を実現しようとした大正時代の空気をよく表しています。

建造当時、養蚕・蚕種の一大拠点だった上田は、製糸業を中核とした国の殖産興業政策により空前の活況を呈していました。好景気に乗じて数多くの洋風木造建築が駅前に軒を連ねる中、このハイカラな建物はひときわ人々の目を引いたようです。

しかし、生糸関連産業の衰退と昭和中期に進められた商店街の近代化事業により、美しい建物は次々に取り壊されていきました。本店に隣接する倉庫業者の繭蔵もその運命にありましたが、昭和45年(1970)に当社が購入し、事務所、作業所として今も大切に使っています。

ここにご紹介した3棟は、上田の駅前に唯一残った大正モダニズムを今に伝える貴重な建築遺産・産業遺産です。ぜひ優雅で壮麗な風情の店舗や養蚕で隆盛を極めた時代を象徴する繭蔵をご覧になりに上田にお越しください。

(飯島浩一 飯島商店社長)

|

|||||||||||

私ども柏屋の本店、支店には、ちょっと変わったショーウインドーがあります。毎月1篇、子どもの詩が飾られるのです。そして、そのウインドーを『青い窓』と呼び、同名の小冊子を月刊(震災後は隔月)で発行してきました。

私ども柏屋の本店、支店には、ちょっと変わったショーウインドーがあります。毎月1篇、子どもの詩が飾られるのです。そして、そのウインドーを『青い窓』と呼び、同名の小冊子を月刊(震災後は隔月)で発行してきました。 その後『青い窓』からは何冊もの単行本が生まれ、国内外に12もの姉妹紙が誕生しました。また、詩に感動した作曲家の皆様からのお申し出により50を超える詩にメロディがつけられ歌となりました。さらに『青い窓』の詩を世界に紹介する「スカイライトプロジェクト」も昨年から始まっています。

その後『青い窓』からは何冊もの単行本が生まれ、国内外に12もの姉妹紙が誕生しました。また、詩に感動した作曲家の皆様からのお申し出により50を超える詩にメロディがつけられ歌となりました。さらに『青い窓』の詩を世界に紹介する「スカイライトプロジェクト」も昨年から始まっています。